- 記事タイトルの重要性

- 記事タイトルのつけ方

- 記事タイトルをつけるときの注意点

記事タイトルのつけ方にいつも悩んじゃう…。

記事タイトルは集客効果に影響を与えるからしっかりと学習しよう!

今回は「わかりやすい記事タイトルのつけ方」をテーマに、初心者でも実践しやすいテクニックを紹介します。

まとめの見出しには、学習効果を高めるための「理解度チェック」も用意しています。

ひとつずつ理解を深めながら読み進めてみてください!

執筆者プロフィール

- Webライター(4年)

- Webディレクター(1年)

- 元システムエンジニア(9年)

未経験からフリーランスのWebライターに転身。

保有資格:SEO検定1級・FP3級

2つのブログを運営しています。

記事タイトルの重要性

記事タイトルは、読者が最初に目にする要素です。

読者の注意を引きつけ、コンテンツに興味をもたせる重要な役割があります。

- 記事の第一印象を決めるから

- 記事の内容を要約する役割も果たすから

- 検索エンジンが記事テーマを認識するから

記事タイトルは読者との最初の接点であり、記事を読むかどうかの判断材料です。

また、記事タイトルに検索キーワードを含めると、検索エンジンに適切なテーマを伝えられます。

テーマに関連する検索結果に表示されやすくなるため、SEO戦略の一環としても重要です。

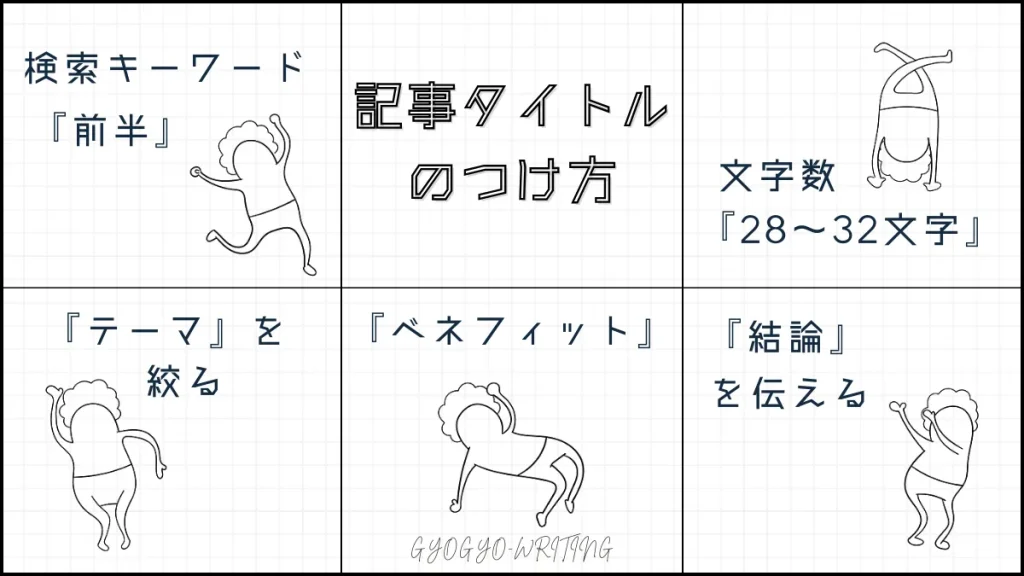

記事タイトルのつけ方|基本テクニック

記事タイトルのつけ方として覚えておきたい「5つの基本テクニック」を紹介します。

それぞれのテクニックは、初心者でも比較的スムーズに実践できます。

しかし、検索順位に影響を与える重要なテクニックです。

Webライティングの初心者であれば、まずは基本テクニックからチェックしてみましょう。

検索キーワードを前半に入れる

記事タイトルには、SEOを意識した「検索キーワード」を入れましょう。

Web記事は、検索キーワードに対する回答や結論を提示するものです。

また、検索エンジンは、記事タイトルの前半部分から「記事のメインテーマ」を判断する傾向にあります。

狙っている検索キーワードは、記事タイトルの前半部分に入れると効果的です。

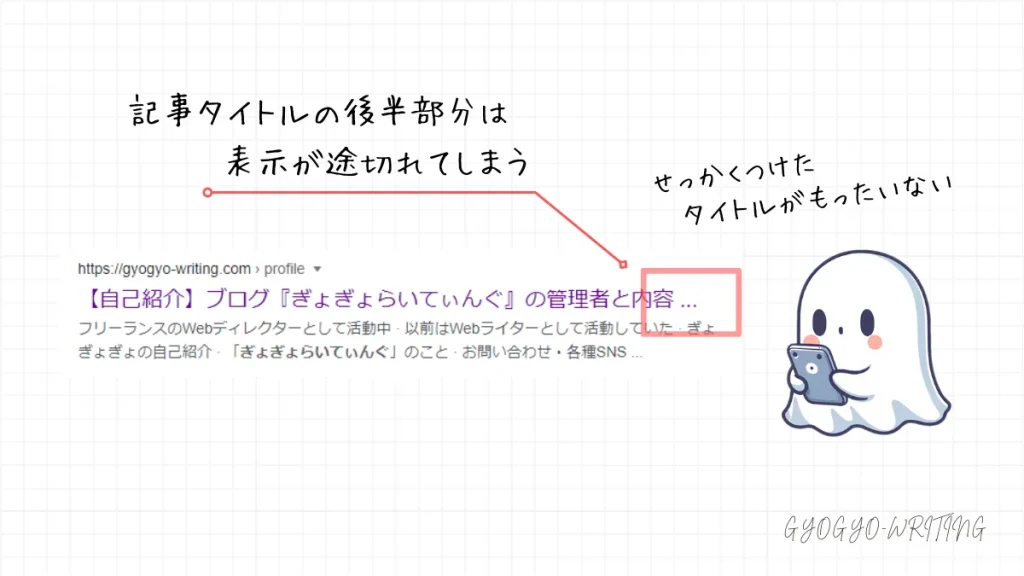

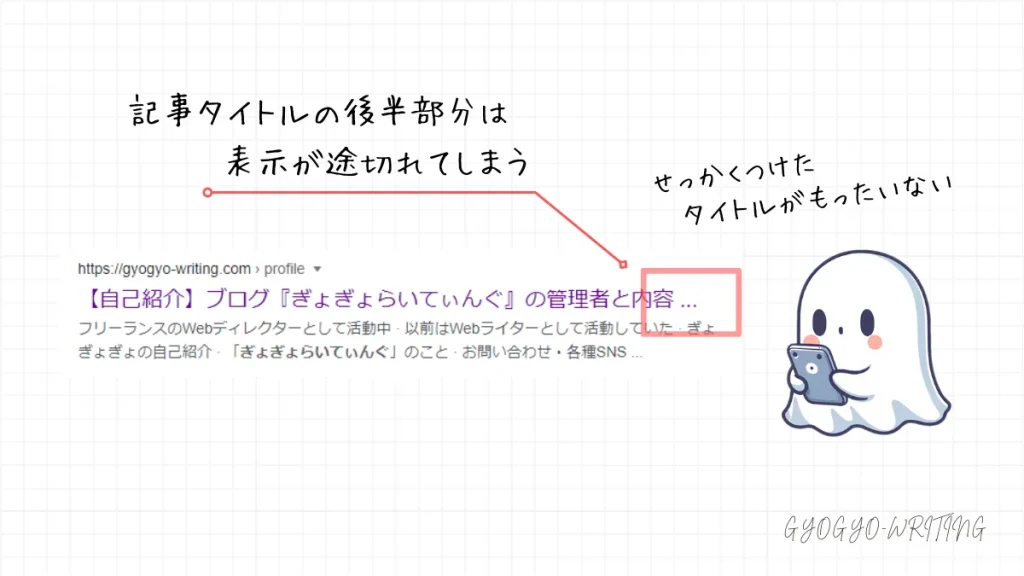

文字数は28~32文字とする

記事タイトルの文字数は、28~32文字が理想的です。

28文字を超えるタイトルは、検索結果で後半部分が省略されてしまうこともあります。

タイトルが中途半端に省略されてしまうのは、検索ユーザーに記事の内容が伝わりづらくなる要因です。

記事へのアクセスが伸び悩む原因となる場合もあるので、タイトルの文字数も意識しましょう。

Googleの検索結果に表示される記事タイトルは、以前までは「32文字」まで表示されていました。

しかし2021年のGoogleアップデートをきっかけに「28文字」に変更されたようです。

ブラウザや端末の種類により多少のバラつきがあります。

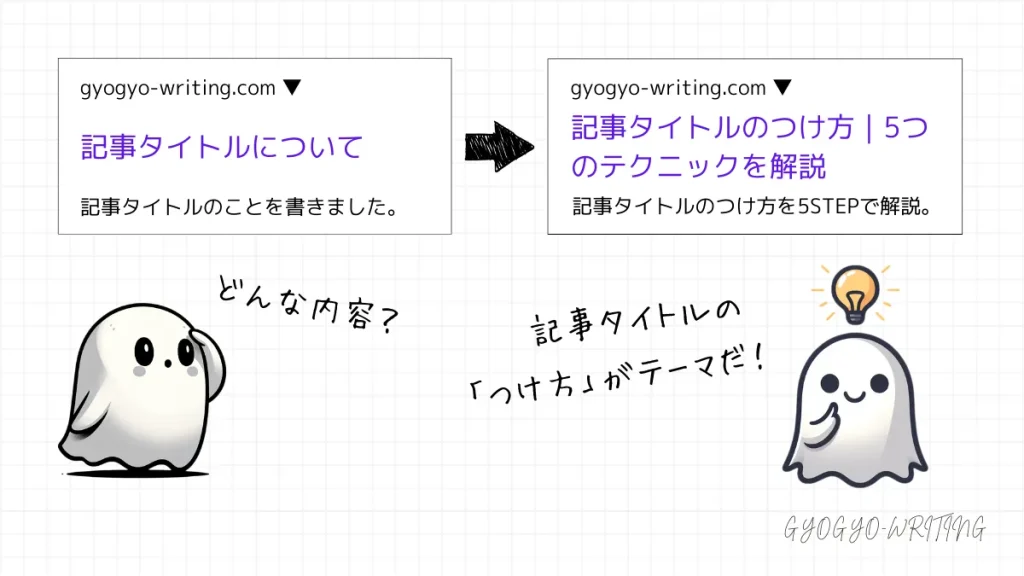

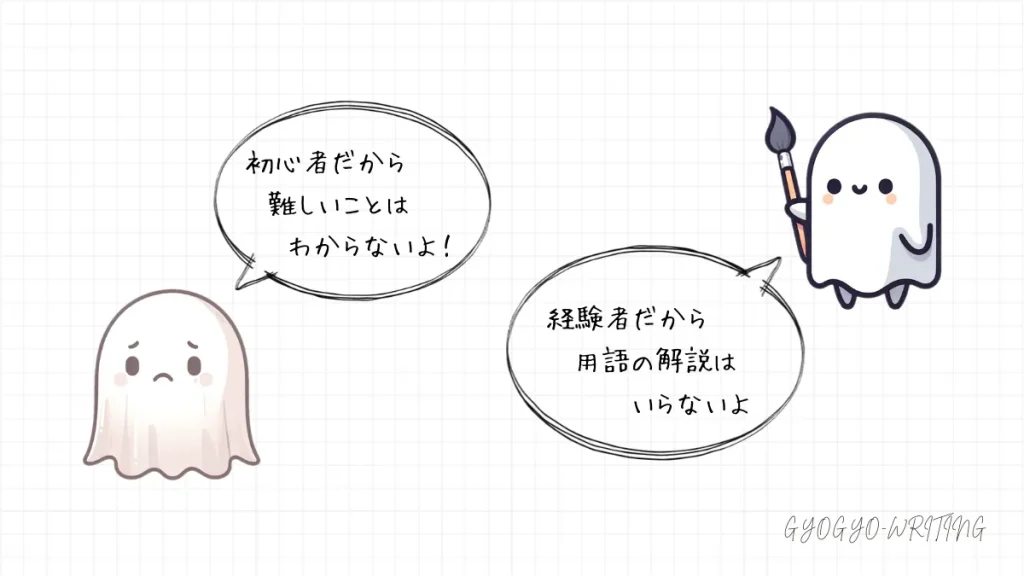

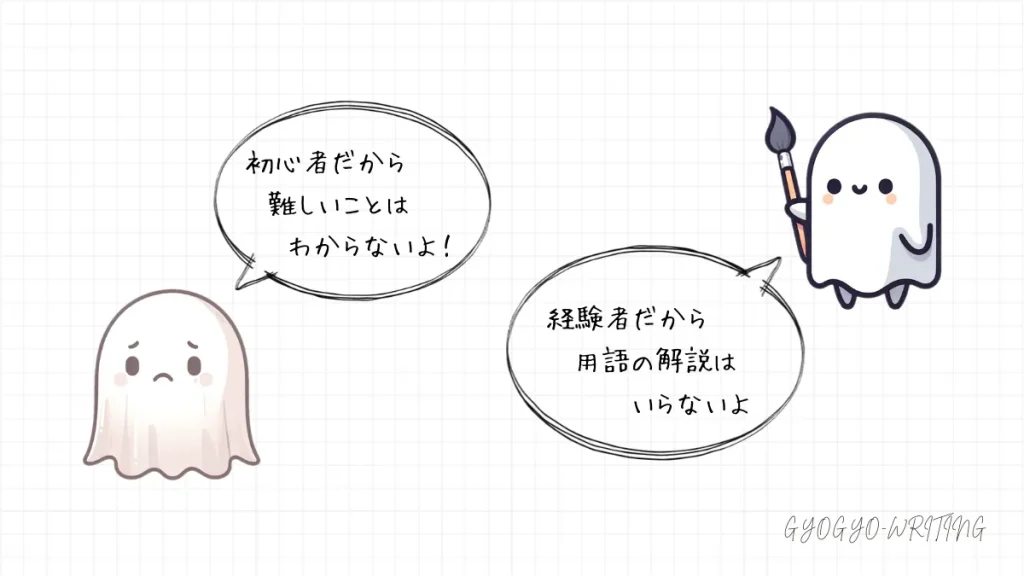

テーマ(ターゲット)を絞る

Web記事は、基本的に読者となるターゲットを想定して制作します。

記事タイトルも同様に、想定したターゲットに絞ると効果的です。

| 絞り方 | ターゲットの参考例 |

|---|---|

| スキルで絞る | ・これから始める未経験者 ・始めた直後の初心者 ・スキルアップしたい経験者 |

| 地域で絞る | ・国内/海外 ・○○県/××市 |

| 時期で絞る | ・最新版 ・20xx年のおすすめ ・季節 |

| 年齢層で絞る | ・30代の転職におすすめ ・高齢者へのプレゼントにおすすめ |

| 職種で絞る | ・ITエンジニア向け ・Webライター向け ・学生向け |

ターゲットを絞ると、読者が「自分にあっている記事」と認識してくれます。

複数の要素を組み合わせながら、想定読者に向けた記事タイトルを検討してみましょう。

この記事は「Webライティングの初心者」にターゲットを絞って書いてみました。

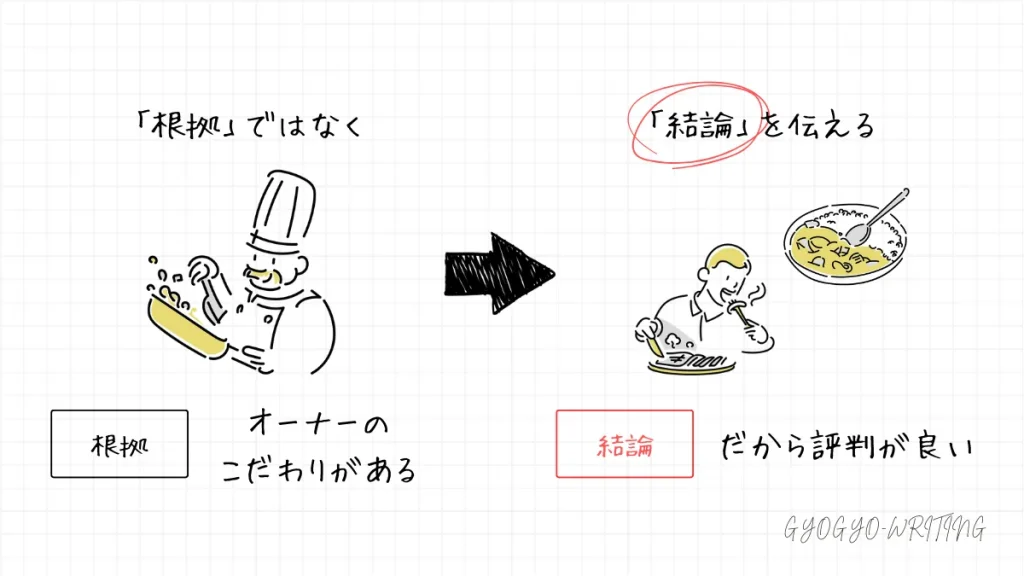

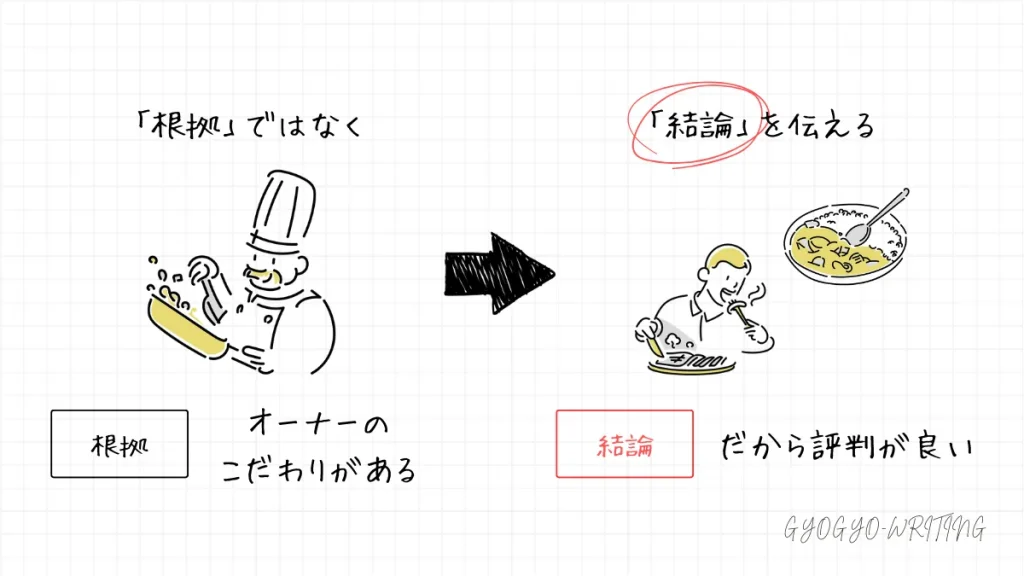

結論を簡潔に伝える

記事タイトルは、結論を簡潔に伝えるのが重要です。

記事を読んでも「何を解決できるのか」がわからないと、検索ユーザーに選んでもらえません。

たとえば、以下のような飲食店があったとします。

A:美味いと評判のインドカレーが食べられる店

B:インド人オーナーこだわりの料理が食べられる店

Aの店に行けば「美味いインドカレーが食べられる」という結論に達します。

しかし、Bの店は「メニューがわからない」といった不安により、味の評価にかかわらず結論に至りません。

「こだわりがある=好みが合う」とは限らないね。

「インド人オーナーがこだわっている」は、結論ではなく根拠です。

記事タイトルでは、読者が達成できる結論を伝えましょう。

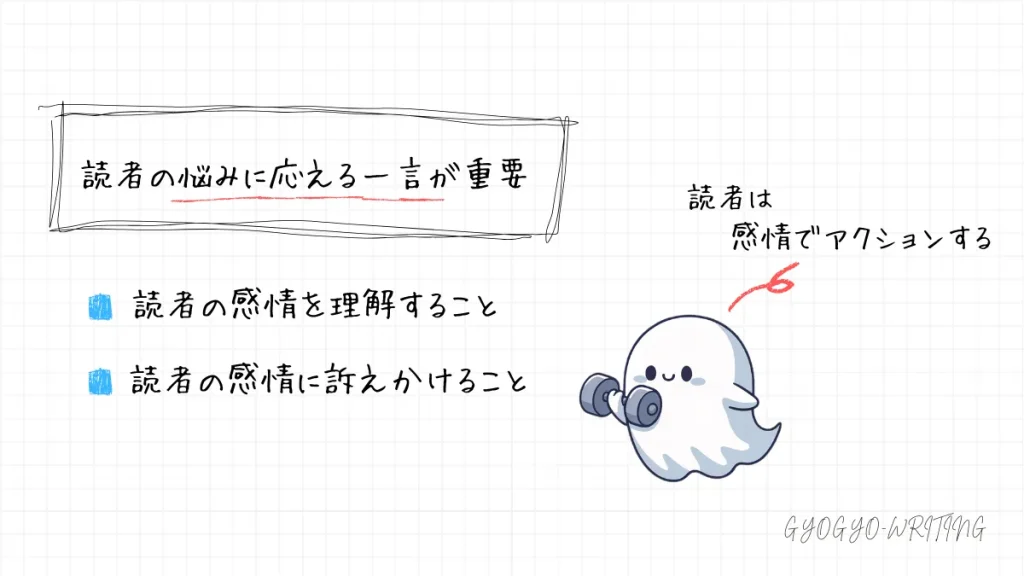

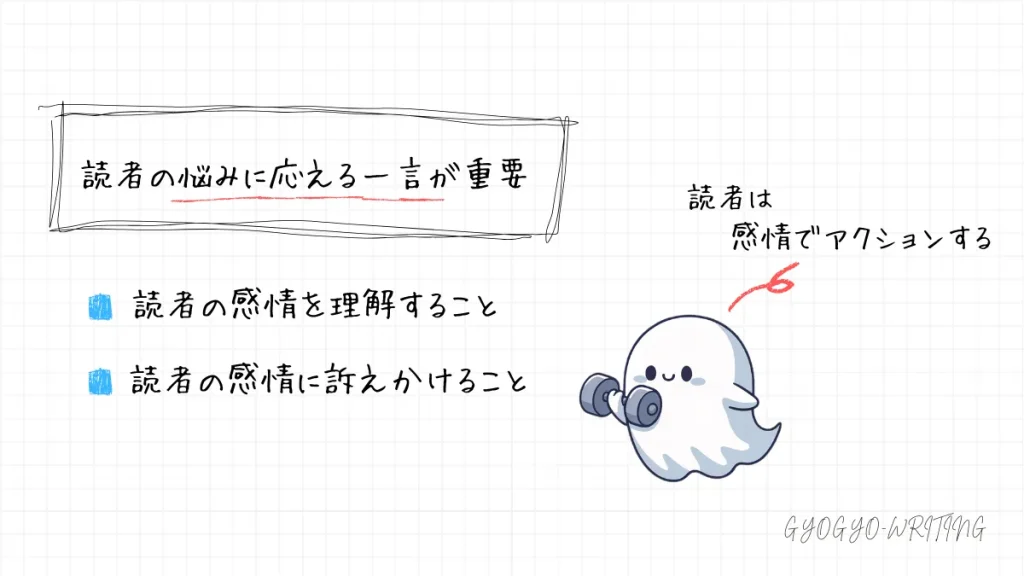

ベネフィットを明記する

記事タイトルには、読者が求めるベネフィット(読むことで得られるメリット)を明記しましょう。

読者は求めている情報があると知って、ようやく本文を読んでくれます。

たとえば「記事タイトルのつけ方」であれば、以下の悩みがきっかけで検索すると想定できます。

- 自分が書いた記事を読んでほしい

- 初心者だから参考例を教えてほしい

上記のような悩みがなければ、記事タイトルのつけ方なんて検索しません。

記事タイトルには、読者の悩みに応える一言が重要です。

- “読んでもらえる”記事タイトルのつけ方〇選

- “初心者でもわかる”記事タイトルのつけ方〇選

読まれる記事タイトル|応用テクニック

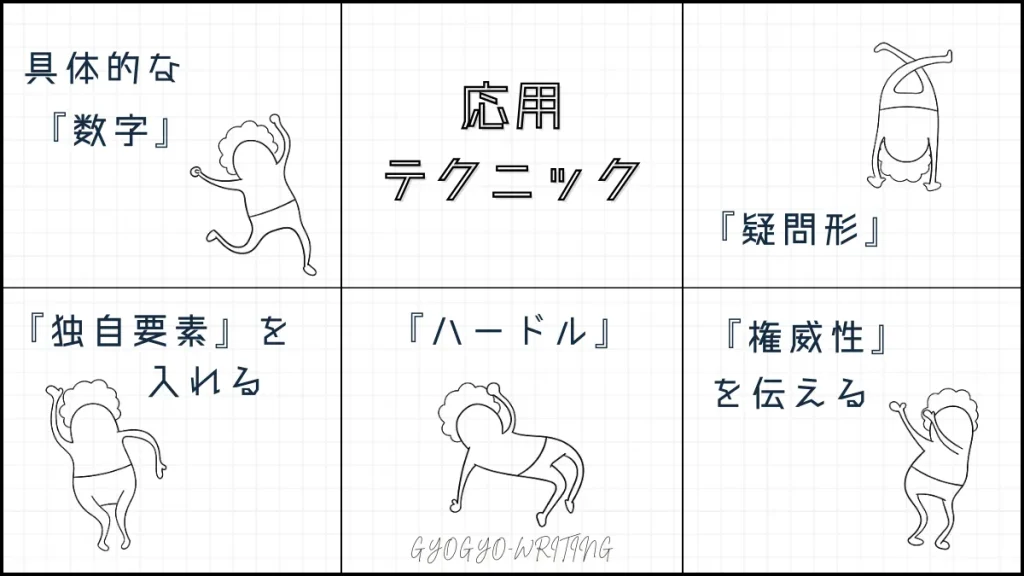

ここからは、記事タイトルをさらに改善するための応用テクニックを解説します。

上記の要素は必須事項ではありませんが、悩んだときの選択肢として活用してみてください。

具体的な数字を入れる

記事タイトルには、具体的な数字を入れるのも効果的です。

タイトルに数字を入れると、読者が思い浮かべるイメージの現実味が増します。

数字のないタイトル

「Webライターが安定して稼ぐための完全ガイド」

数字のあるタイトル

「Webライターが月20万円を稼ぐための完全ガイド」

数字のないタイトルでは、記事を読んで得られる効果を具体的にイメージできません。

また、あいまいな理想を掲げても、読者が「自分にはできないかも…」とネガティブな思考になりがちです。

記事タイトルに数字を入れると、読者が到達すべきゴールを伝えられます。

読者に「これなら自分でも実現できるかも!」と、ポジティブに思わせるのが重要です。

疑問形にする

疑問形の記事タイトルは、検索ユーザーの「答えが気になる」といった興味を引き立てます。

「記事タイトルがSEOに与える影響とは?」

「なぜベネフィットを意識した記事タイトルが検索上位をとれるのか?」

「SEOを改善する記事タイトルクイズ!あなたはいくつ正解できますか?」

人は興味関心にかかわらず、質問を投げかけられると無意識に答えを考えてしまいます。

さらに答えを考えると、無意識に「正解を確認したい」といった行動を促します。

無意識に答えを求めてしまう心理を「プライミング効果」と言うそうですよ。

プライミング効果とは、先行する刺激(プライマー)の処理が後の刺激(ターゲット)の処理を促進または抑制する効果のことを指す。プライミング効果は潜在的(無意識的)な処理によって行われるのが特徴であり、知覚レベル(知覚的プライミング効果)や意味レベル(意味的プライミング効果)で起こる。

プライミング効果|脳科学辞典

独自要素を入れる

記事タイトルには、他サイトとの差別化を図る「独自要素」を入れると効果的です。

- ほかの記事ではわからないこと

- 執筆者だから書けること

(体験談・感想など)

「”現役Webライターが教える”記事タイトルのつけ方」

「”独自アンケートでわかった”記事タイトルの改善例10選」

「”専門家にインタビュー!”記事タイトルはコレが正解」

オリジナルな要素は、Web記事の価値を高める強みとなります。

実績や経験を活かせる要素があれば、積極的に取り入れてみてください。

権威性をアピールする

記事タイトルには、権威性をアピールするのも効果的です。

権威性は、記事の信ぴょう性を高める根拠でもあります。

とくにハードルの高いテーマを掲げる記事では、権威性を示さないと読者に不信感を与えてしまうことも。

- 職業や役職を伝える

「現役○○が~」「○○経験のある~」など - 実績を伝える

「○○歴○年の~」「○○を達成した筆者が~」など - 情報の信頼性を伝える

「インタビューしました」「アンケート調査しました」など

Web記事は「何を書くか」と同じくらいに「誰が書くか」も重要!

ハードルを下げる

読者の関心を引くためには、記事タイトルでハードルを下げるのも重要です。

記事のテーマに大きな目標を掲げてしまうと、読者に「どうせ難しい」「自分には無理かも」とネガティブな印象を与えてしまいます。

高くて乗り越えにくいハードルでは、読者が記事までたどり着けません。

- 「初心者向け」であることを伝える

- 「短時間」で実践できることを伝える

- 「無料」でも実践できることを伝える

読者の立場で考えれば、もっとも負担が少なくて楽な方法を選びたいと思うはずです。

ハードルを下げると「自分にもできるかも」とポジティブな印象を与えられます。

記事タイトルをつけるときの注意点

記事タイトルを意識するあまり「やってしまいがちな注意点」を解説します。

本文と内容がズレないこと

記事タイトルと本文は、内容がズレないように注意しましょう。

内容の不一致は、読者に違和感を与えてしまいます。

タイトルの設定に慣れていない場合は、本文を書き終わってから考えるのも効果的です。

本文の重要なポイントが伝わるタイトルを心がけましょう。

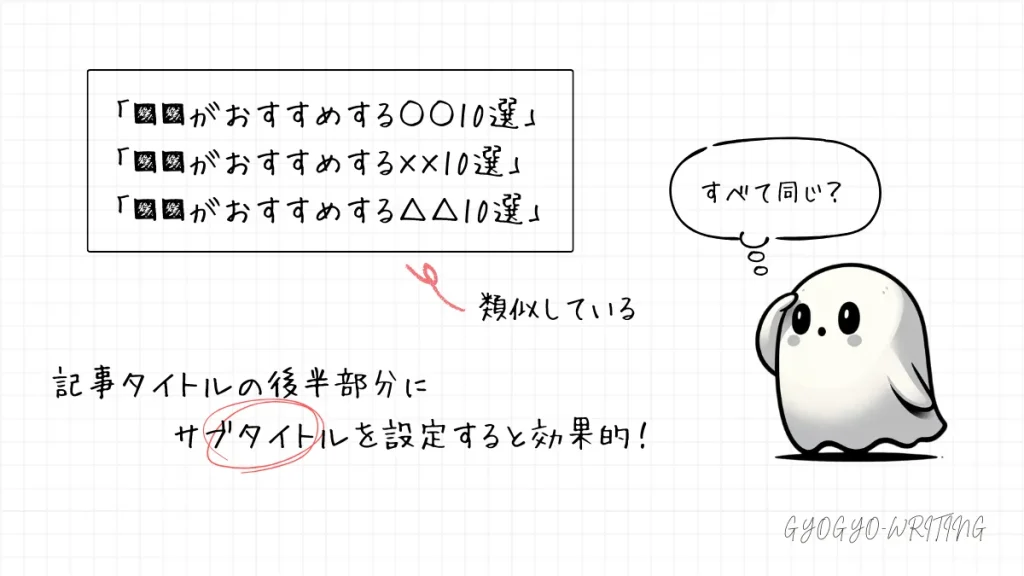

他記事と類似しないこと

Webサイト内の他記事と類似したタイトルは「類似ページ」の評価を受ける可能性があります。

類似ページは、検索順位の評価が下がってしまうリスクもあるため注意が必要です。

「Webライターがおすすめする○○10選」

「Webライターがおすすめする××10選」

「Webライターがおすすめする△△10選」

本文で紹介する内容が異なる場合でも、検索エンジンが期待どおりの評価をしてくれるとは限りません。

Webサイト全体で統一感のあるタイトルをつけたい場合は、サブタイトルを後半部分に設定してみましょう。

「Webライターがおすすめする○○10選|初心者向けアイテムをピックアップ」

「Webライターがおすすめする××10選|利用者の評判や口コミも紹介」

「Webライターがおすすめする△△10選|筆者が実践した効果と感想」

サブタイトルがあると、読者が記事の内容を具体的に想像できますよ。

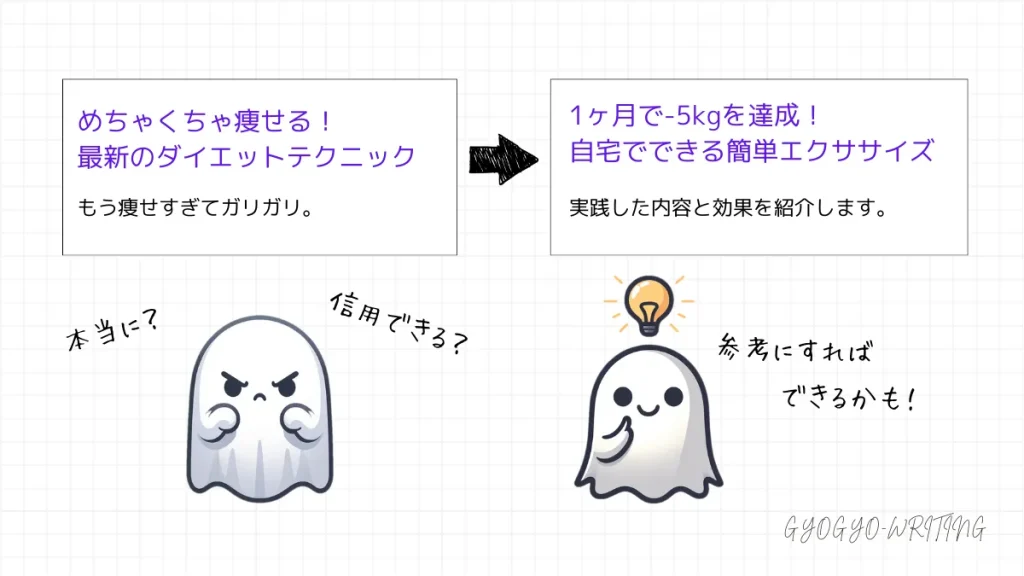

大げさな煽りを入れないこと

記事タイトルに「大げさな煽り」は不要です。

魅力的なタイトルは大切ですが、場合によっては読者の信頼を失うリスクが伴います。

- 事実に反するタイトル

- 信ぴょう性のないタイトル

根拠のない煽りは、読者の期待を裏切ります。

無駄にハードルを上げたところで、執筆者本人にすらメリットがありません。

事実を的確に伝えるタイトルを心がけましょう!

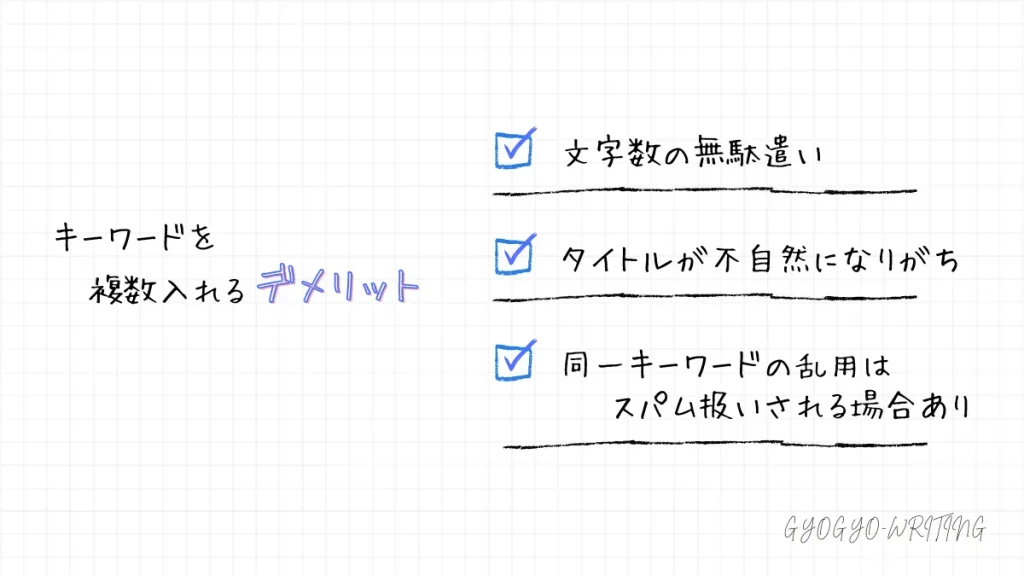

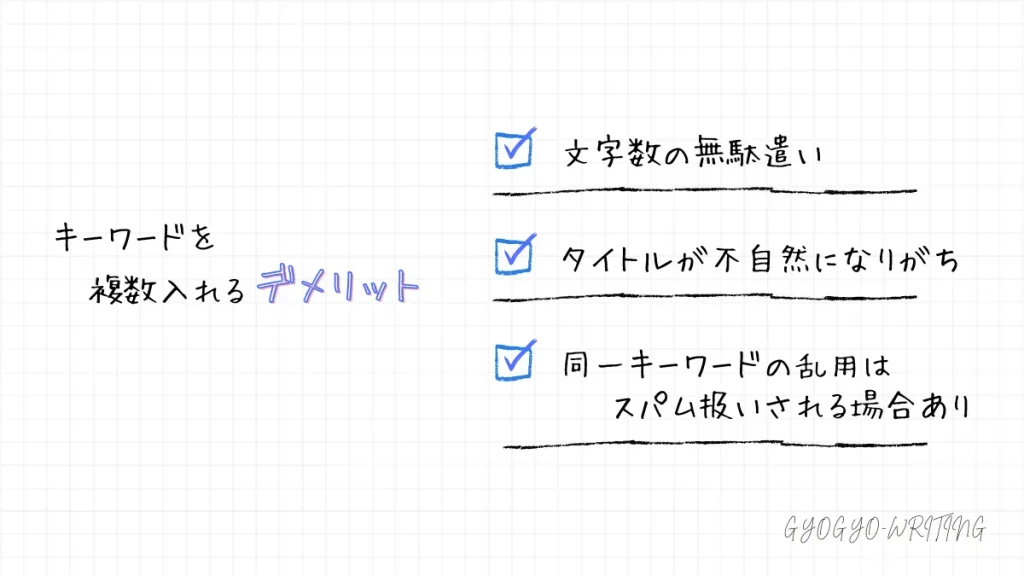

同じキーワードを複数入れないこと

記事タイトルには、同じキーワードを複数入れないのが基本です。

- 文字数の無駄遣い

- タイトルが不自然になりがち

- 同一キーワードの乱用はスパム扱いされる場合あり

記事タイトルは、28~32文字で簡潔に設定するのが理想的です。

限られた文字数を無駄遣いしないためにも「キーワードは1回だけ」を心がけましょう。

アイデアが浮かばないときはツールの活用も便利

正直に言うと、記事タイトルがまったく思いつかないことも多々あります。

どうしても記事タイトルが浮かばないときは、便利なツールを活用するのも効果的です。

ラッコキーワードには、キーワードから記事タイトルを提案する機能があります。

たとえば「記事タイトル つけ方」のキーワードで、以下のようなタイトルを提案してくれました。

- 「気に入った人はダメ」タイトルの付け方はどうすればいい?

- 「あなたの人生を変える方法」記事タイトルのつけ方

- 「読者を引き込む」ブログ記事タイトルの作成テクニック

- 「成功への第一歩」Web記事作成におけるタイトルのポイント

- 「ブログで人気を集める」記事タイトルの工夫

提案のタイトルをそのまま使用せず、気になるワードをピックアップするのもおすすめです。

提案をもとに記事タイトルを考えてみた

読者を引き込む記事タイトルのつけ方|付け方の工夫が成功への第一歩

今回のまとめ|理解度チェックでおさらいしよう!

- 記事タイトルの重要性

- 記事タイトルのつけ方

- 記事タイトルをつけるときの注意点

今回は、記事タイトルのつけ方と注意点を学習しました。

学習した内容を理解度チェックでおさらいしてみましょう。

理解度チェック(タップで開く)

- 検索キーワードを前半に入れる

- 文字数は28~32文字とする

- 具体的な数字を入れる

- ベネフィットを明記する

- 結論を簡潔に伝える

- 想定したターゲットに絞る

- 疑問形の記事タイトルは興味を引く効果あり

- 他サイトには無い独自要素を入れると効果的

- 記事タイトルと本文の内容がズレないこと

- サイト内の他記事とタイトルが類似しないこと

- 大げさな煽りを入れないこと

- 同じキーワードを複数入れないこと

記事タイトルは「読者が必ず見る」コンテンツです。

本文を読み進めるかどうかを判断する重要な役割を担っています。

しかし、難しく考える必要はありません。

今回紹介した「5つのテクニック」を心がけながら、要点をシンプルに伝えるだけで十分です。

自分が書いた記事をおすすめするつもりで、価値が伝わるタイトルをつけてみましょう。

次回に進む

SEOライティングの初心者講座へ戻る

コメント