今回のテーマは「推敲・校閲・校正の違い」です。

一生懸命に執筆した記事は、一刻も早く納品(公開)したくなりますよね。

しかし、納品前は、文章にミスや改善点がないかどうかをチェックすべきです。

そこで、記事の品質を高めるための「推敲・校閲・校正」を3ステップで解説します。

運営者プロフィール

- 2020年:未経験からフリーランスのライターに

- 2023年:ライター月収37万円を達成

- 2024年:電子書籍を出版

「文章でどこかの誰かの役に立とう!」をテーマに当サイトを運営しています。SEO・取材・電子書籍など、幅広い案件に対応中。

運営者プロフィール

- 2020年:未経験でフリーランスのライターに

- 2023年:ライター月収37万円を達成

- 2024年:電子書籍を出版

「文章でどこかの誰かの役に立とう!」をテーマに当サイトを運営しています。SEO・取材・電子書籍など、幅広い案件に対応中。

推敲・校閲・校正の違い

推敲・校閲・校正は、以下のような違いがあります。

| 推敲 | 文章を見直して、よりよい言葉遣い・表現に改善する |

| 校閲 | 内容を見直して、事実関係や表現の不備を訂正する |

| 校正 | 文章を見直して、誤字脱字や文法のミスを修正する |

| 推敲 | 文章を見直して、 よりよい言葉遣い・表現に改善する |

| 校閲 | 内容を見直して、 事実関係や表現の不備を訂正する |

| 校正 | 文章を見直して、 誤字脱字や文法のミスを修正する |

いずれも、記事執筆の最終段階で実施する工程です。

記事の品質を向上する目的があり、ミスの発見や読みやすさの改善につながる重要な役割を担っています。

推敲とは

推敲は、文章全体を見直して改善する作業です。

おもに執筆者自身が「読みにくい箇所はないか」「わかりにくい表現はないか」と改善点をチェックします。

文章表現を見直すと、読みやすさの改善につながります。

同じ内容を伝える文章でも、言葉遣いや表現の仕方は人によりさまざまです。

つまり、文章表現には明確な答えがありません。

だからこそ、文章の流れやつながりの確認が必要であり、読者にわかりやすいかどうかをチェックすべきです。

シンプルに言えば、メールを送信する前に「この内容で伝わるかな?」と見直すのと同じです。

執筆者自身の考えを的確に伝えるため、じっくりと読み直しながら質の高い文章に仕上げます。

校閲とは

校閲は、記事の内容が事実に反していないかどうかを確認する作業です。

- 事実誤認していないか

- 内容が矛盾していないか

- 固有名詞や数値が誤っていないか

例)名称が古い、年数が違う

記事内容の事実確認がおもな目的であり、とくに外部から収集した情報やデータをチェックします。

事実と異なる情報を発信すると、さまざまなトラブルに発展するリスクがあります。

- 読者に不利益が生じてクレームが入る

- 誤情報を発信したことで企業からクレームが入る

想定外のトラブルを避けるためには、校閲による事実確認が重要です。

とくに医療や金融などのジャンルでは、誤った情報が致命的な被害に発展することもあります。

専門家として発信するWebライターは、信頼を得るためにも正確な情報を提供すべきです。

スマホが普及した現代は、いつでもどこでも手軽に情報を得られます。

しかし、信憑性に欠けるフェイクニュースも多く、より慎重な情報の取捨選択が必要です。

Webライターは「情報に混乱しない」「情報で混乱させない」のどちらも心がけましょう。

校正とは

校正は、誤字脱字や文法の誤りなどを修正する作業です。

一般的には出版物のチェックに用いる言葉であり、編集者のような執筆者以外の第三者が担当することもあります。

誤字脱字や文法の誤りは、ちょっとしたケアレスミスです。

しかし、そのちょっとしたミスが、読み手を混乱させたり信用を失う原因になったりします。

犬「が」好き。

犬「は」好き。

犬「も」好き。

文章は、たった一文字の違いで伝わるニュアンスが大きく変わります。

それだけ重要であり、出版社では「一文字ずつ点検する」ようなチェックを実施しているそうです。

犬ぎ好きでし。

校正を怠ってしまうと、読者に不快感を与えてしまうこともあります。

とくに読めない文章は、脳が無理に理解しようとして疲れを感じる要因です。

Webライティングを生業とするWebライターは、文章執筆のプロであるべきです。

きちんとした文章を届けるためにも、校正によるチェックを心がけましょう。

3ステップでわかる推敲のやり方

下記の3ステップにより、効果的な推敲を実施できます。

執筆後に一定時間の間隔を空ける

記事の執筆が完了後、推敲するまでに一定時間の間隔を空けましょう。

推敲するまでに一定時間の間隔をあけるのは、以下の目的があります。

- 執筆で疲れた脳や目がリラックスする

- リフレッシュすることが見落としの発見につながる

執筆で脳や目が疲れた状態では、冷静な判断で文章をチェックできません。

修正箇所の見落としを防ぐためにも、まずは執筆で疲れた頭をリフレッシュするのが大切です。

ストレッチや散歩をするなど、休憩を兼ねて1時間程度の間隔を空けてみましょう。

読みやすさを意識して記事を音読する

疲れた頭のリフレッシュができたら、執筆した記事全体を音読してみましょう。

音読といっても声を出す必要はありませんが、実際に口を動かして読むのが重要です。

- 目視で見落としがちな誤字脱字を発見できる

- 文章の口語的な流れやリズムを確認できる

(文章の読みやすさに影響あり) - 文章の流れや内容をより深く把握できる

(文章の理解しやすさに影響あり)

Web記事の読者は、文章を目で追いながら、頭の中で音読するように文字を読んでいます。

推敲時に音読して読みにくさや理解しにくさを感じた個所は、黙読した場合でも同様の感覚があるはずです。

また、文字を目で追うだけでは、小さなミスを見落としてしまうこともあります。

書き方の改善点を探す

音読により、以下の観点で改善点があるかどうかをチェックしましょう。

- 読みづらさを感じる箇所はあったか

- 文章や語句に過不足はあったか

- 内容が伝わりにくそうな箇所はあったか

推敲の目的は、文章の改善です。

音読を何回も繰り返しながら、違和感のある文章を減らしていきましょう!

3ステップでわかる校閲のやり方

下記の3ステップにより、効果的な校閲を実施できます。

固有名詞・数字に誤りがないか確認する

まずは、固有名詞・数字に誤りがないかどうかを確認します。

- 人名

- 地名

- 会社名

- 施設名

- 製品・サービス名

- 金額

- 日付

- 統計データ

誤った固有名詞や数字は読者の誤解を招き、記事の信頼性を損なう原因になりかねません。

インターネットで情報を検索する場合は、公的な情報源または複数の情報源を比較するのが効果的です。

ただし、情報源によって数字が異なるケースも多々あります。

そのような場合には、自分自身で計算したり検証したりするような対処も必要です。

公式の情報と差異がないか確認する

記事内容の信頼性を高めるため、公式の情報と差異がないことを確認します。

公式の情報を調査する場合は、できる限り公的情報を参照すべきです。

- 官公庁サイト

- 論文の検索サイト

- 企業の公式メディア

情報を引用する場合は、引用部分に誤りがないことも確認しましょう。

公的情報を得られない場合は、複数のメディアを比較しながら情報をクロスチェックします。

異なるメディアで共通する情報を確認できれば、確実ではありませんが信頼性の高さを判断できます。

ただし、まとめ記事やブログ記事は、誤った情報を発信している可能性も少なくありません。

少しでも信頼性を高めるためにも、メディアの運営者や執筆者の情報もチェックしましょう。

第三者にフィードバックを依頼する

可能であれば、第三者にフィードバックを依頼するのも効果的です。

- 見落としを発見できる

- 異なるアプローチでダブルチェックできる

- より正確な情報で信頼性が高まる

異なる観点をもつ第三者に読んでもらうと、事実確認に漏れがないかどうかをチェックできます。

執筆後のチェックには客観的な視点も重要です。

読者が感じるであろう印象は、第三者のほうがより正確に反映できます。

また、フィードバックの結果が自分自身のチェックと一致していれば、情報の信頼性がより高まります。

3ステップでわかる校正のやり方

下記の3ステップにより、効果的な校正を実施できます。

誤りがないかを意識して記事を音読する

推敲するときと同様に、校正でも誤りがないかどうかを意識しながら音読しましょう。

とくに下記の観点で、文字単位で修正すべき箇所がないかどうかをチェックします。

- 誤字脱字がないか

- 文法の誤りがないか

- 誤った情報を掲載していないか

- コンテンツの入れ忘れがないか

(画像や表など)

校正の目的は、文章に含まれる誤字脱字や文法の誤りを修正することです。

音読を何回も繰り返しながら、細かな記載ミスや入れ忘れを漏れなくチェックしましょう。

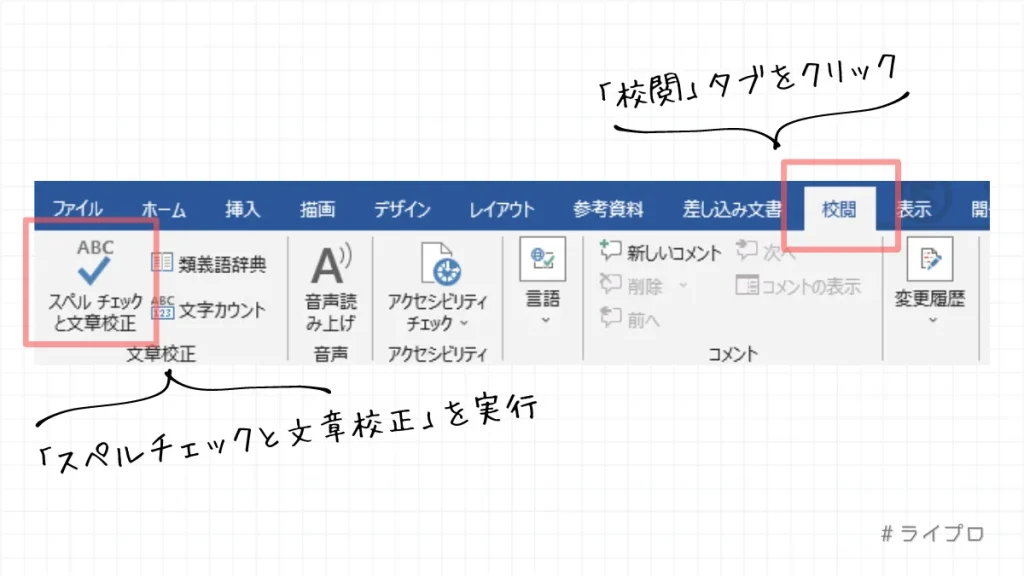

校正チェックツールを利用する

校正には、便利なツールを活用するのも効果的です。

文字数の多い記事を手作業のみで校正すると、修正すべき箇所の見落としが発生するリスクもあります。

- enno

- Word

- 文賢(有料)

上記の便利なツールを活用すれば、正確かつ効率的に校正できます。

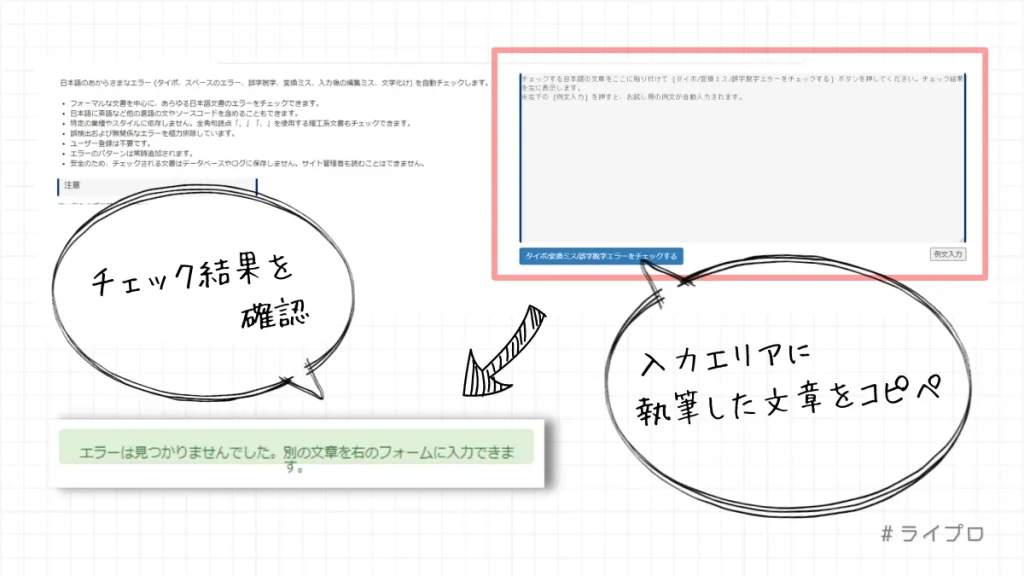

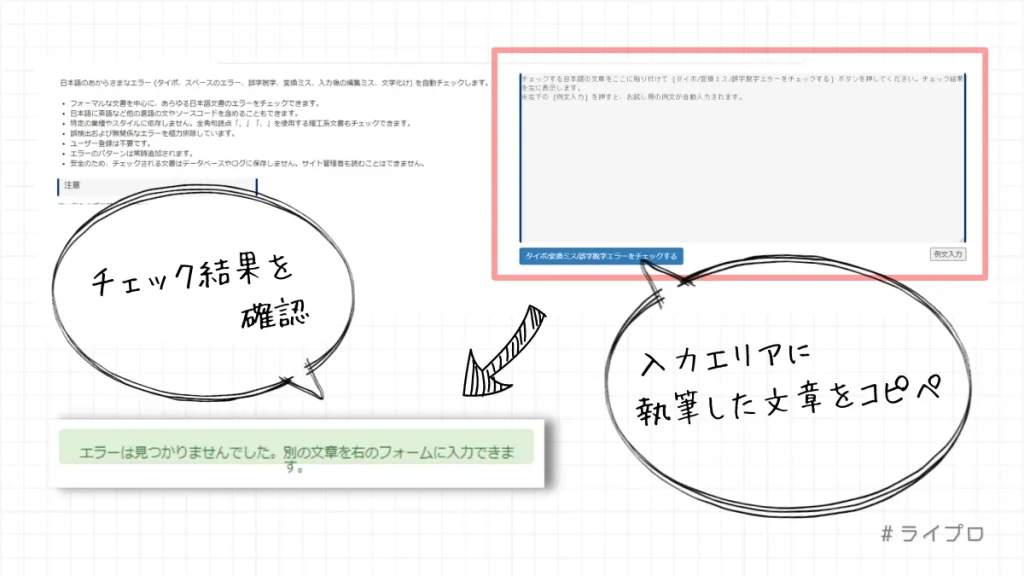

誤字脱字チェックには、無料で使える校正ツール「enno」が便利です。

下記の手順で簡単に利用できます。

- 画面右枠の入力エリアに執筆した文章をコピペする

- チェックボタンをクリックしてエラー内容を確認する

エラーがなくなるまで、修正と再チェックを繰り返します。

ツールは万能ではないため、最後にサラッと原稿全体を読み直すと安心です。

第三者に添削を依頼する

校正は、第三者に添削を依頼するのも効果的です。

- 自分とは異なる観点で改善点を見つけられる

- 修正すべき箇所の見落としを防げる

- 第三者の知識や経験を文章に反映できる

自分自身とは異なる観点をもつ第三者に添削を依頼すれば、新たな気づきや見落としがちなミスの発見に役立ちます。

また、文章を執筆するときのクセやよくあるミスを指摘してもらうのは、自分自身のライティングスキルを高める手段としても効果的です。

Wordで表記ミスをチェックする方法

Webライティングでは、下記のような表記チェックを求められる場合があります。

- ひらがなにすべきかどうか

例)例えば→たとえば - 英数字を半角にすべきかどうか

例)Web→Web - 表記が統一されているかどうか

例)”ヶ月”と”か月”が混在していないこと

表記チェックには、読者に与える違和感や迷いを軽減する目的があります。

しかし、一つひとつの表記を目視で確認するのは、とても手間のかかる作業です。

そこで、Wordのマクロ機能を活用した「表記ミスをチェックする処理」を作成してみました。

別記事で詳細を解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

まとめ|最後のひと手間で質の高い記事を納品しよう!

今回は「推敲・校閲・校正の違い」をテーマに、以下のコンテンツを解説しました。

一生懸命に記事を書いたあとは、一刻も早く納品(公開)したいと考えてしまいます。

しかし、苦労して書いた記事だからこそ、ちょっとしたミスで評価を下げてしまうのはもったいないです。

「執筆後の見直しするまでがWebライティング」と意識して、質の高い記事を納品しましょう。

執筆後のチェック力を鍛える「間違いさがし」

当サイトのコンテンツに対する感想を募集しています。

よろしければ、SNSにて「#ライプロ」とタグをつけて自由な感想を発信してみてください!

発信に気づき次第、リプやリアクションなどさせていただきます。

また、以下のようなご意見・ご要望も募集しています。

- わかりにくい部分があった

- 質問してみたいことがある

- こんなコンテンツがほしい

コメント