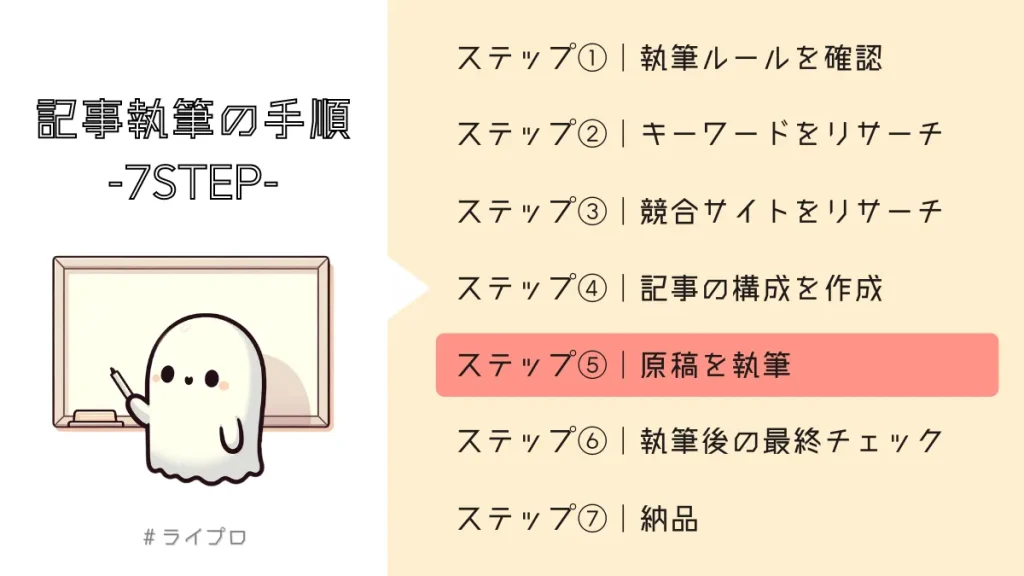

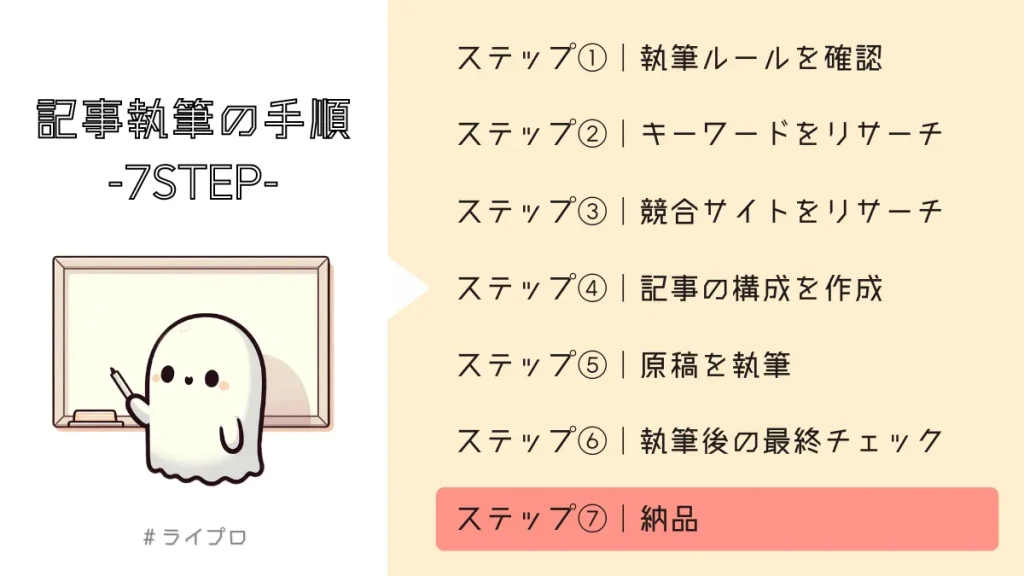

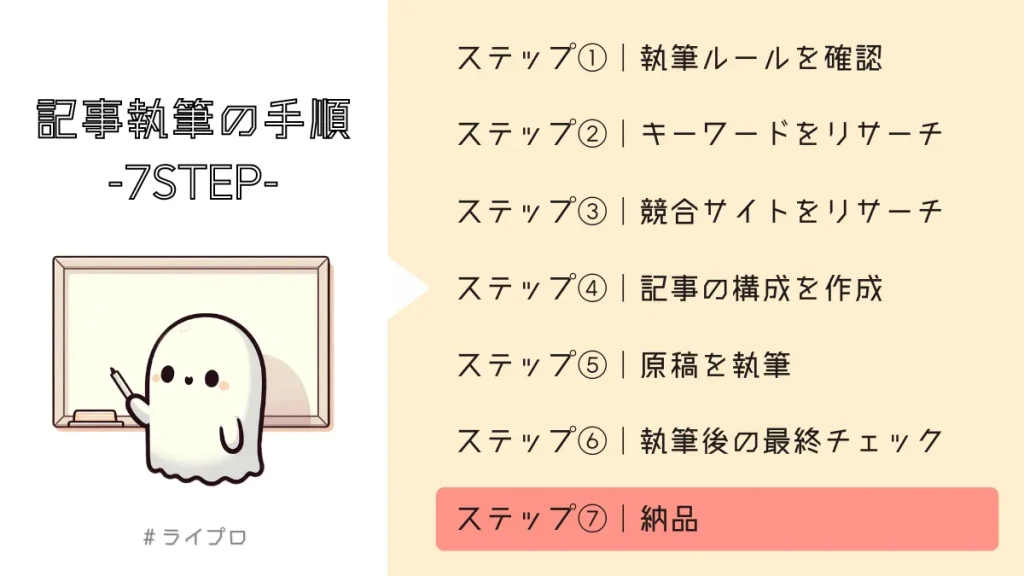

今回のテーマは「Webライターの執筆手順」です。

僕自身の執筆経験をもとに「記事執筆〜納品までの流れ」を7つのステップで解説します。

この記事には、個人的に意識しているポイントをすべて詰め込みました。

まずはブックマーク(お気に入り登録)して、執筆業務の一例として参考にしてみてください。

運営者プロフィール

- 2020年:未経験からフリーランスのライターに

- 2023年:ライター月収37万円を達成

- 2024年:電子書籍を出版

「文章でどこかの誰かの役に立とう!」をテーマに当サイトを運営しています。SEO・取材・電子書籍など、幅広い案件に対応中。

運営者プロフィール

- 2020年:未経験でフリーランスのライターに

- 2023年:ライター月収37万円を達成

- 2024年:電子書籍を出版

「文章でどこかの誰かの役に立とう!」をテーマに当サイトを運営しています。SEO・取材・電子書籍など、幅広い案件に対応中。

はじめに|Webライターが記事を執筆する手順

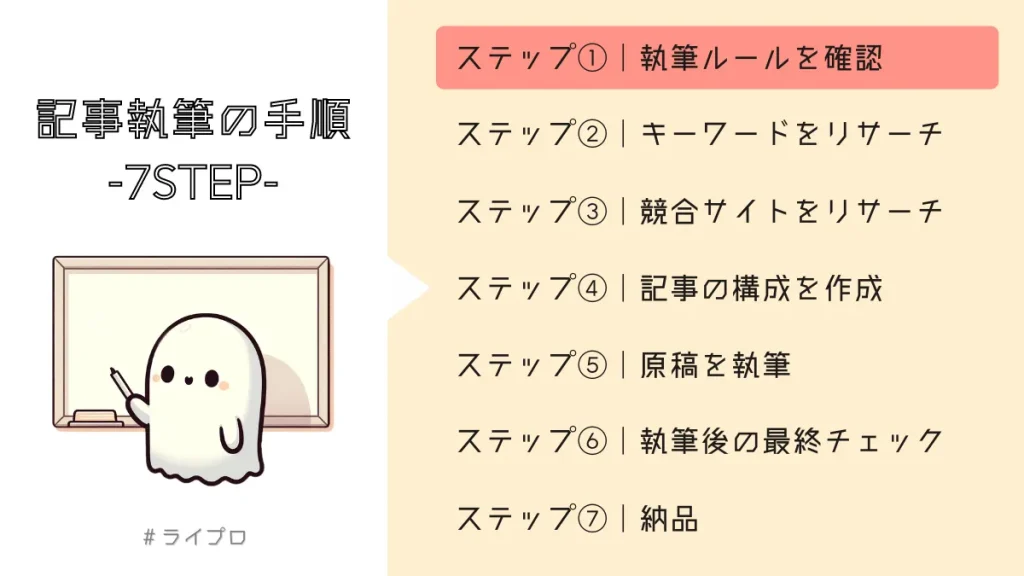

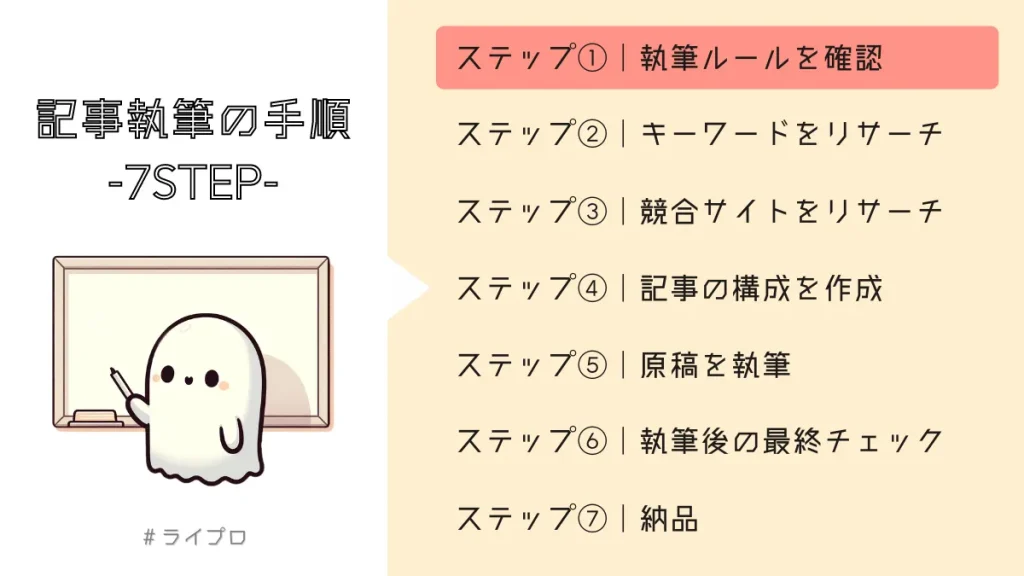

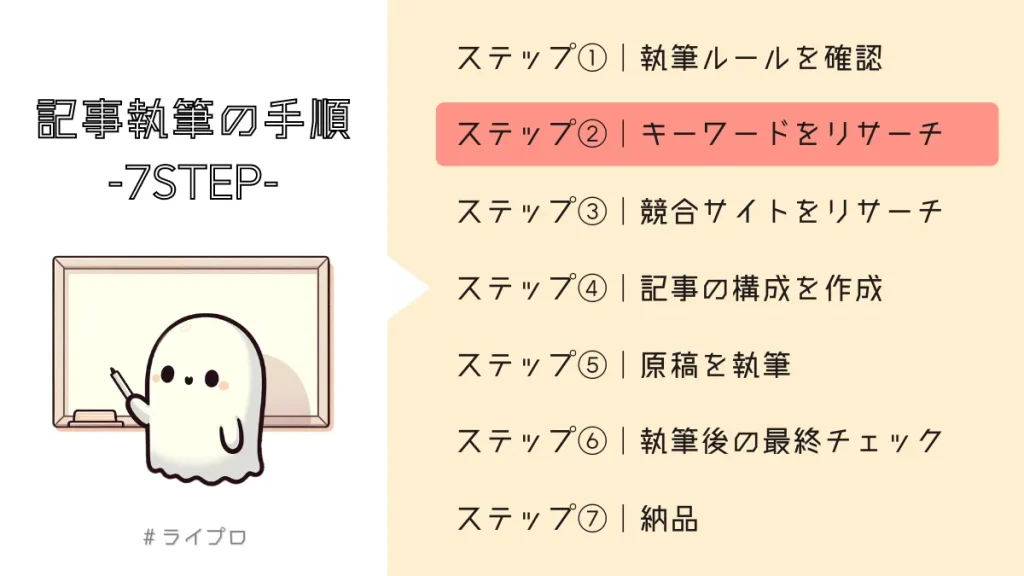

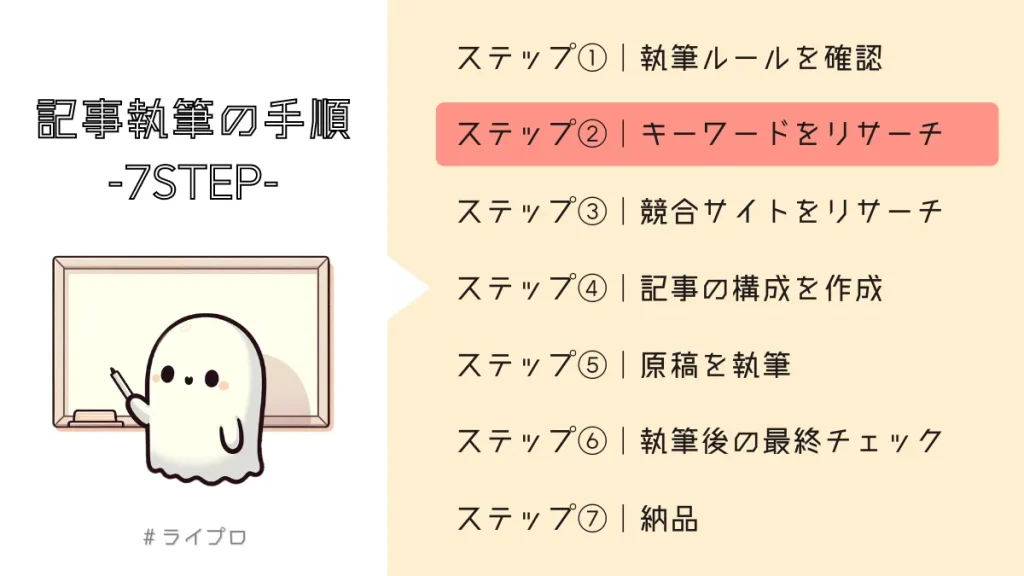

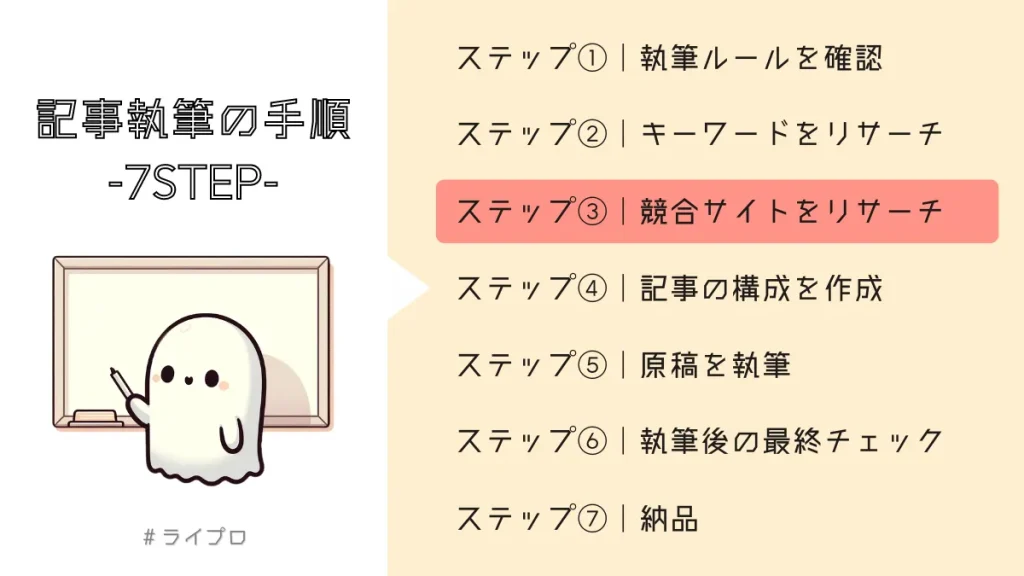

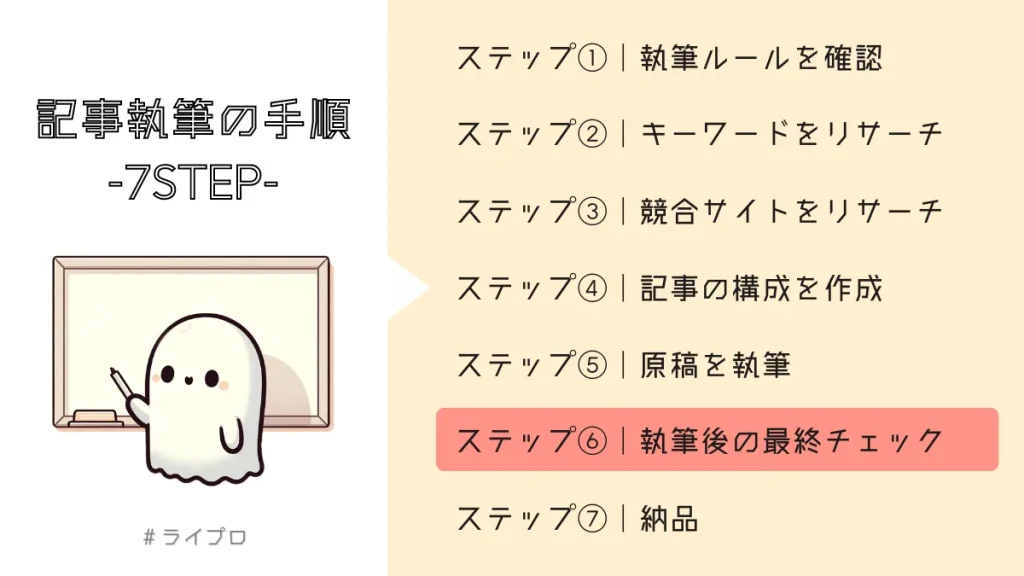

Webライターが記事を執筆する手順は、7つのステップに分けられます。

受注する案件次第では、ステップ5の「原稿を執筆」から担当する場合もあります。

執筆業務の全体的な流れを把握しておくと、受注できる案件の幅が広がります。

ブログ運営にも活用できるので、手順に慣れるまで繰り返し参考にしてみてください。

以降の見出しでは、キーワード「Webライター 始め方」で記事執筆する流れを解説します。

STEP1|執筆ルールを確認

Webライターの記事執筆は、執筆ルール(レギュレーション)の確認から始まります。

上記のルールは、あくまでも「よくある一例」です。

ルールを無視して執筆すると、納品後に修正対応が発生する可能性もあります。

クライアントによって執筆ルールが異なる場合もあるので、依頼を受けたタイミングに確認しましょう。

クライアントが提示する条件

クライアントから執筆依頼を受けると、以下のような条件を提示されます。

| 対策キーワード | 「Webライター 始め方」 |

| 掲載サイト | Webライター向け情報発信サイト |

| 文字数 | 約6000文字 |

| 納期 | 依頼日から7日後 |

| 納品方法 | Googleドキュメント |

| 対策キーワード | 「Webライター 始め方」 |

| 掲載サイト | Webライター向け情報発信サイト |

| 文字数 | 約6000文字 |

| 納期 | 依頼日から7日後 |

| 納品方法 | Googleドキュメント |

クライアントが提示する条件は、執筆する記事のテーマ(キーワード)によって異なります。

とくに文字数は、テーマ次第で大きく変動しますよ。

執筆マニュアル

Webライターは、クライアントが用意する「執筆マニュアル」に沿って記事を執筆します。

執筆マニュアルの内容は、クライアントによりさまざまです。

100ページに及ぶマニュアルもあれば、要点をまとめた簡易的なものも。

また、一般的な執筆マニュアルには、WebライティングやSEOの基礎知識も記載されています。

Webライターの初心者であれば、マニュアルを読むだけでもスキルアップにつながりますよ。

掲載サイトの決まりごと

細かな執筆ルールは、記事を掲載するWebサイトによって異なる場合があります。

とくにWebサイトのターゲットやイメージにより、以下のような文章表現を指示されるのが一般的です。

インテリアや生活雑貨の情報サイト

- やわらかい文章表現

- 気分を盛り上げるような文章表現

法律や金融の情報を紹介するサイト

- スマートな文章表現

- 事実を淡々と伝えるような文章表現

クライアントが複数のWebサイトを掛けもつ場合は、ガイドラインの内容が依頼ごとに変わる可能性もあるので注意しましょう。

STEP2|キーワードをリサーチ

執筆ルールを確認したら、指定のキーワードで実際に検索(リサーチ)します。

キーワードを検索する目的は、おもに「読者の検索意図」を把握するためです。

読者がキーワードで「なぜ検索したのか」「何を求めているのか」といった内容を、検索結果から想定します。

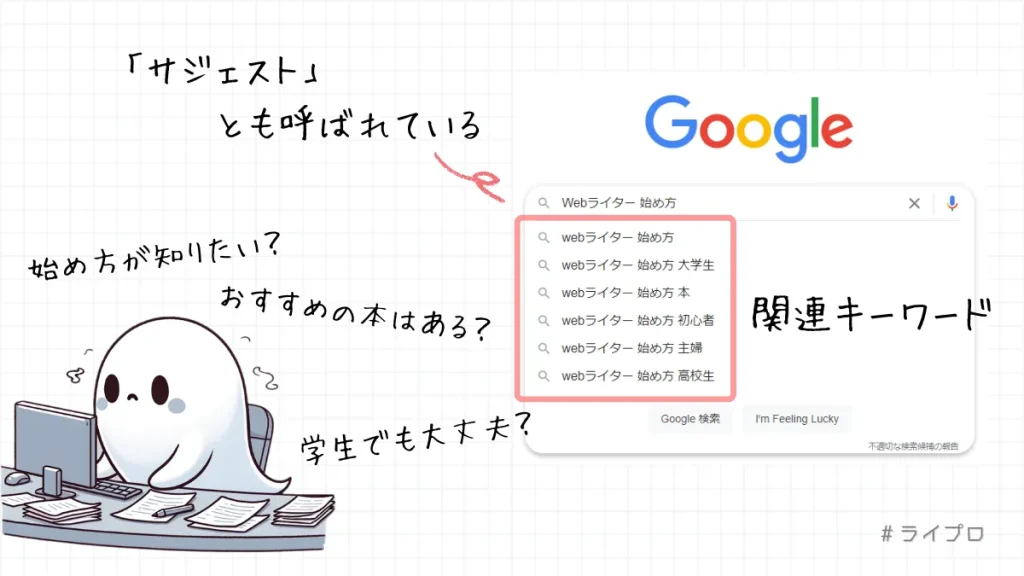

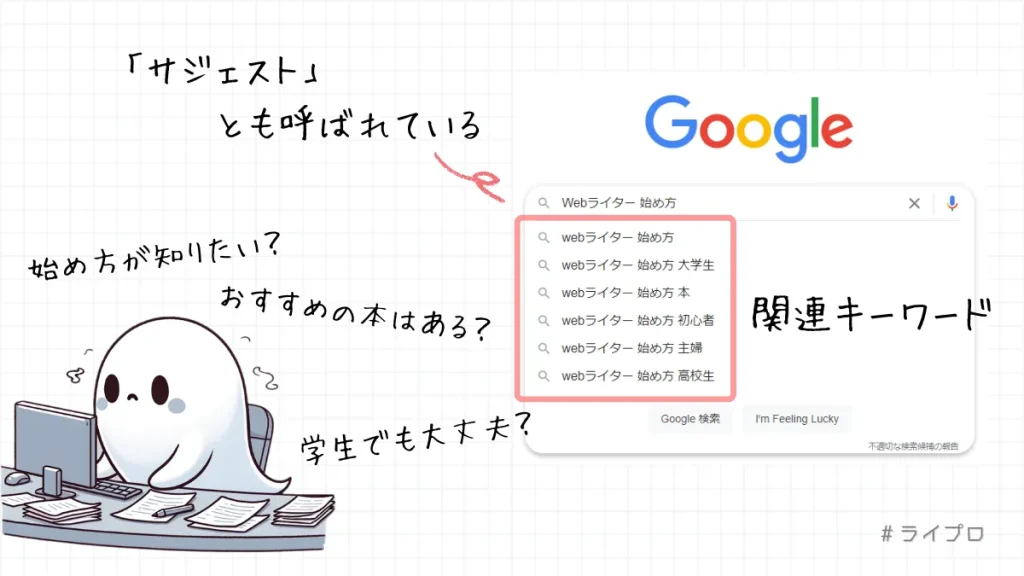

関連キーワードを調べる(サジェスト)

まずは、キーワード「Webライター 始め方」を検索ブラウザ(今回はGoogle)に入力します。

すると、入力欄に複数の検索候補がリストアップされました。

検索候補にリストアップされる情報は「サジェスト」と呼ばれ、検索ユーザーにとって関連性の高いキーワードです。

今回の例では、Webライターの初心者が以下のことを気にしていると想定できます。

- 初心者から始める方法は?

- 始め方がわかる初心者向けの本はある?

- 学生や主婦でも始められる?

サジェストの内容を見出しに加えることで、検索ユーザーの需要を満たす記事に近づきます。

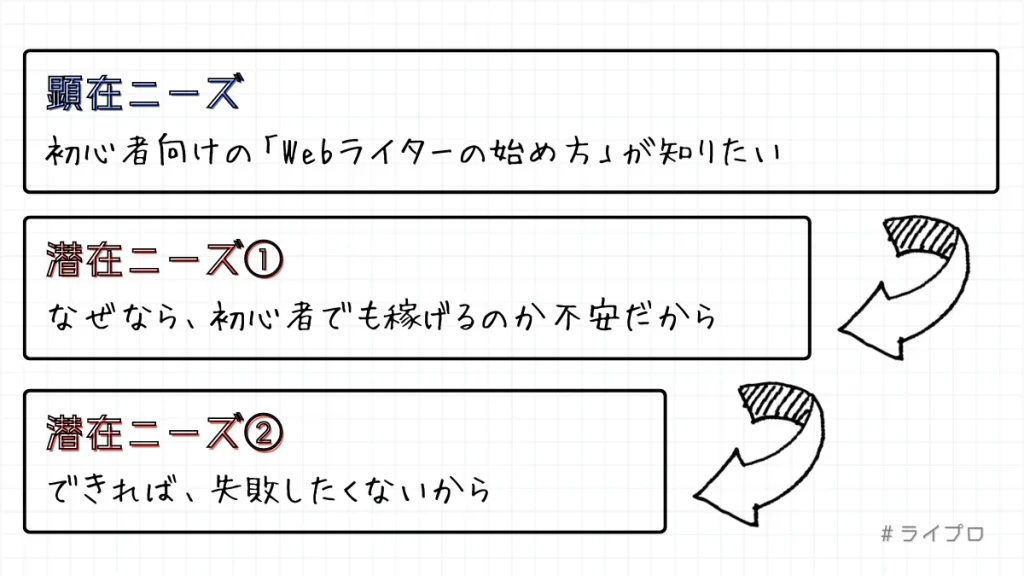

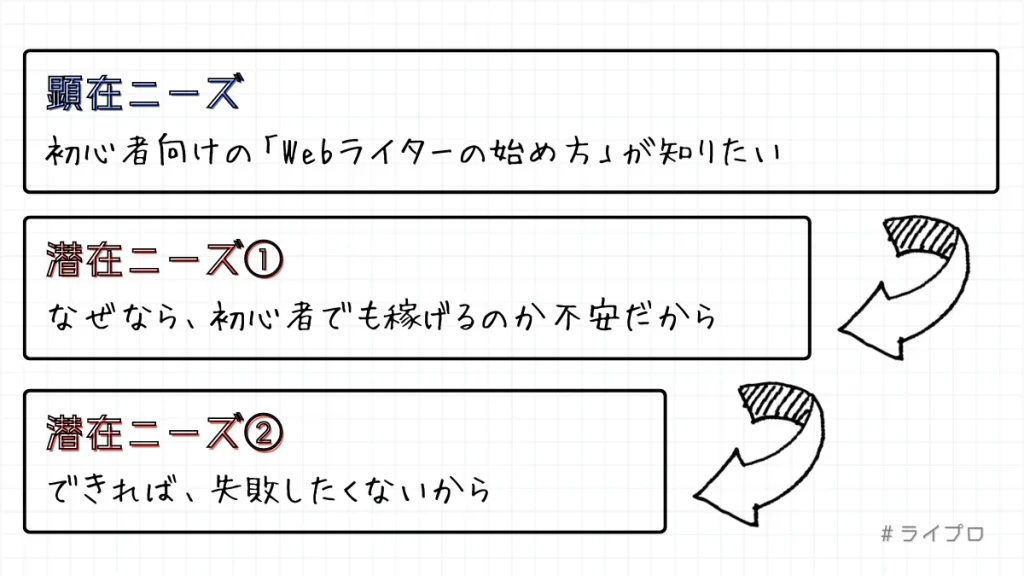

読者の検索意図を想定する(顕在ニーズ)

サジェストの内容をもとに、読者の検索意図を想定します。

たとえば「Webライター 始め方 初心者」のキーワードで検索するユーザーは、Webライターの初心者が「何から始めればよいか」を知りたがっていると想定できます。

顕在ニーズとは、検索ユーザーの「行動からわかる欲求」です。

つまり、Webライターの初心者に向けて「案件を受注するまでの手順(流れ)」を伝えることで、検索意図を満たせると判断できます。

読者の悩みを想定する(潜在ニーズ)

「Webライター 始め方 初心者」のサジェストから、顕在ニーズとして「案件を受注するまでの手順」を導き出しました。

そこで、次は「なぜ案件を受注するまでの手順を知りたいのか?」を深掘りします。

潜在ニーズとは、顕在ニーズに至る理由や動機など「行動のきっかけとなる欲求」です。

今回はサジェストをもとに、Yahoo!知恵袋から読者の悩みをリサーチしてみます。

すると、以下の質問が見つかりました。

- 事前に勉強は必要ですか?

- 初心者ですがどれくらい稼げますか?

- 普段の作業時間はどれくらい?

- どのサイトで活動していますか?

- 初心者に必要なものは?

質問内容をまとめると、下図のような潜在ニーズを想定できます。

読者の需要を満たすためには、顕在ニーズと潜在ニーズの網羅が欠かせません。

- おすすめの勉強法を示す

- 初心者がどれくらい稼げるかを示す

- 作業時間の目安を示す

- 初心者向けクラウドソーシングサイトを示す

- 初心者に必要なアイテム・スキルなどを示す

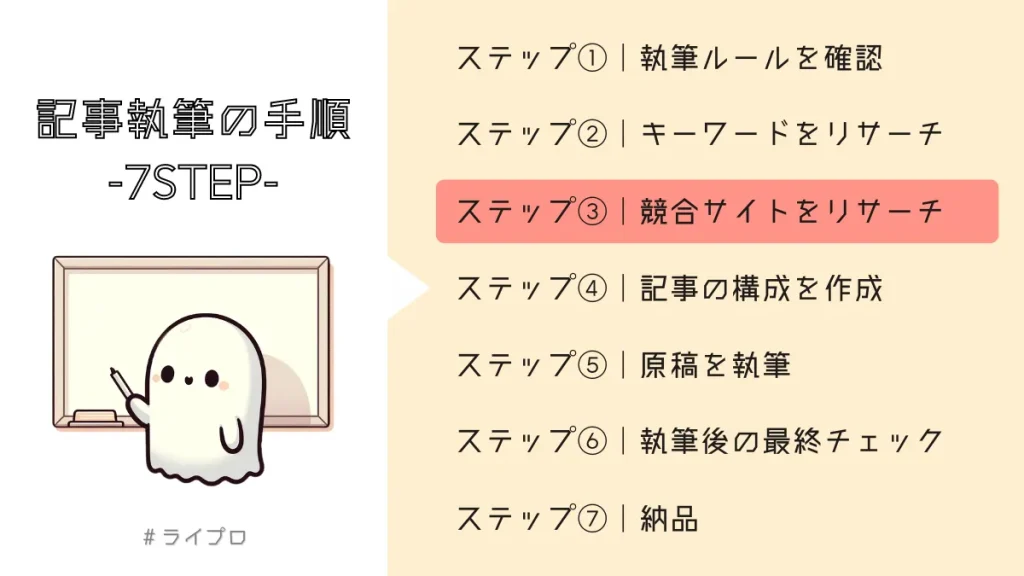

STEP3|検索上位サイトをリサーチ

キーワードから読者の検索意図を把握できたら、検索上位サイトをリサーチします。

- キーワードで検索する

- 検索上位5~10サイトの情報を整理する

- 各サイトのページタイトルをメモする

- 各サイトの見出し構成をメモする

読者の検索意図を満たすページは、検索結果の上位に表示されます。

検索上位のページを分析しながら、読者の求める情報を見つけるヒントにつなげましょう。

検索上位サイトの情報を整理する

検索上位サイトの内容を比較するため、以下の情報を整理します。

- ページタイトル

- 見出し構成

比較しやすい方法であれば、整理のやり方に決まりはありません。

僕自身は、以下のスプレッドシートにまとめています。

検索上位サイトの共通点を見つける

検索上位サイトの情報を整理したら、まずは共通点を見つけてみましょう。

- 記事タイトルに共通しているキーワード

- 見出しに共通しているキーワード

- 共通して解説している内容

上位サイトの共通点は、検索意図に対する必須要素と判断して問題ありません。

また、共通点がわかると、以下のような記事のメインコンテンツを想定できます。

初心者や未経験者に向けて、実体験を交えながらWebライターの仕事内容や始め方を解説。

共通点を整理するだけで、なんとなく記事を書けそうな気がしませんか?

しかし、整理した内容だけでは「上位サイトの寄せ集め記事」です。

上位サイトよりも優れた評価を得るためにも、さらに「解決できていない要素」を見つけましょう。

検索上位サイトが解決できていない要素を見つける

読者に高く評価される記事は「ほかの記事では解決できない要素(独自要素)」が記載されています。

独自要素を見つけるには、STEP2でリサーチした潜在ニーズを活用しましょう。

- 事前に勉強は必要ですか?

→他サイトに掲載あり - 初心者ですがどれくらい稼げますか?

→他サイトに掲載あり - 普段の作業時間はどれくらい?

→他サイトに掲載あり - どのサイトで活動していますか?

→他サイトに掲載あり - 初心者に必要なものは?

→他サイトに掲載なし

上記の結果から「初心者に必要なものは?」を満たす回答が、競合サイトには記載されていないとわかりました。

見出し構成に「Webライター初心者に必要なアイテム」を加えるとよさそうですね。

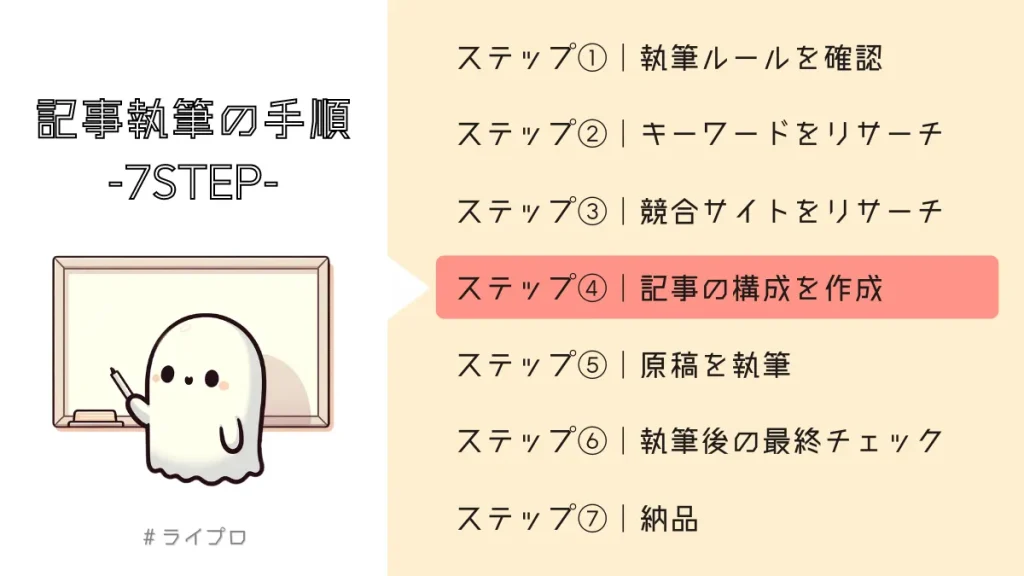

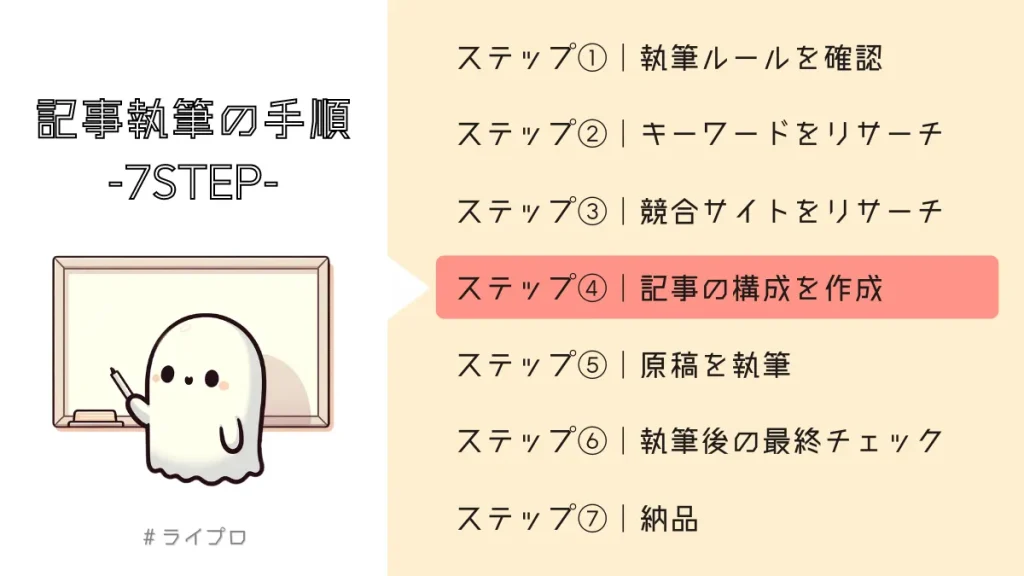

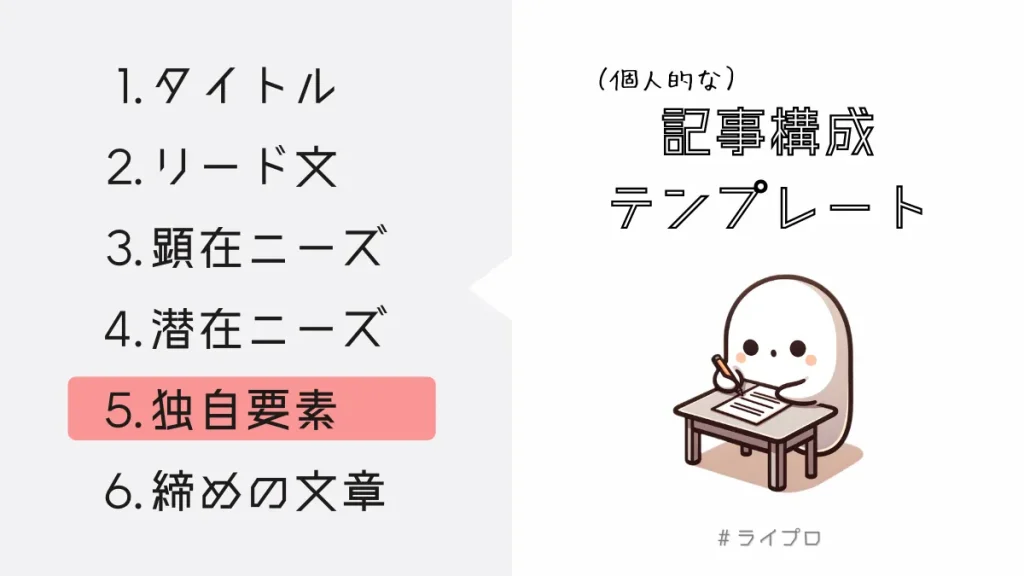

STEP4|記事の構成を作成

記事の構成は、検索結果からリサーチした情報をもとに作成します。

構成の作成は、実績のあるWebライターでも苦戦する工程です。

作成手順に迷ってしまう場合は、以下のような「型」にあてはめてみましょう。

- タイトル

- リード文

- 顕在ニーズを解決

- 潜在ニーズを解決

- 独自要素を解決

- 締めの文章

記事を書く目的は、読者の疑問や悩みを解決することです。

読者の表面的な悩みから順を追って深掘りするような構成は、自然な流れで読み進められます。

顕在ニーズに対する回答と具体例をまとめる

記事構成の前半では、顕在ニーズに対する回答と具体例を解説します。

前述の「STEP2|キーワードをリサーチ」では、顕在ニーズに対する回答は「案件を受注するまでの手順」と結論を出しました。

そこで、検索上位サイトを参考に「案件を受注するまでの手順」を整理してみます。

- 事前準備をする(パソコンとネット環境)

- クラウドソーシングサイトに登録する

- プロフィールを書く

- 案件に応募する

- テストライティングを実施する

- テスト合格で案件受注!

検索上位サイトでは、共通して上記の流れで手順を解説していました。

つまり「受注までの手順を6ステップで紹介する」が、顕在ニーズへの回答です。

そして、回答を充実させるための具体例を考えましょう。

たとえば「4.案件に応募する」では、以下の具体例が挙げられます。

- 案件の選び方

- 募集要項のチェック事項

- 提案文の書き方

- 依頼主とやり取りする方法

手順や具体例を階層構造に整理すると、記事の見出し構成ができあがります。

潜在ニーズに対する回答と具体例をまとめる

記事構成の後半では、潜在ニーズに対する回答と具体例を提示します。

前述の「STEP2|キーワードをリサーチ」では、潜在ニーズに対する回答に以下の結論を出しました。

- おすすめの勉強法を示す

- 初心者はどれくらい稼げるかを示す

- 作業時間の目安を示す

- 初心者向けクラウドソーシングサイトを示す

- 初心者に必要なアイテム・スキルなどを示す

そこで、以下のような構成を考えてみます。

- Webライター初心者におすすめの勉強法

- Webライター初心者が稼げる収入の目安

- Webライターの作業時間【体験談を紹介】

- 初心者向けのクラウドソーシングサイト

- Webライター初心者に必要なもの

ここまで整理できれば、あとは顕在ニーズと同様に具体例を考えましょう。

たとえば「Webライター初心者におすすめの勉強法」では、以下の具体例が挙げられます。

- 参考書籍を活用する

- Webメディアを活用する

- オンラインスクールを活用する

- まずは書籍で勉強する

- 少し慣れてきたらWebメディアで勉強する

- 本格的に学びたい場合はオンラインスクールを活用する

具体例を考えながら構成を細かな要素に分けていくと、記事の流れが少しずつ見えてきます。

検索上位サイトでは解決できないオリジナル要素を考える

記事構成の最後に、検索上位サイトでは解決できないオリジナル要素を加えましょう。

考え方は、顕在ニーズや潜在ニーズと同じです。

今回は競合サイトになかった「初心者に必要なものは?」の回答をオリジナル要素とします。

見出し構成に「Webライター初心者に必要なアイテム」を加えて、具体例を考えてみましょう。

必要なアイテムを紹介すると「あれ?○○は紹介していないけど不要なのかな?」と疑問に思う人もいます。

また、調べてみると「必須ではないけど、あったら便利なアイテム」が見つかることも。

便利なアイテムや不要なアイテムなど、漏れのない情報を紹介するとコンテンツが充実しますよ!

さまざまな状況も考慮しながら、構成をより具体的にまとめてみましょう。

「実際に買ってみたけど出番がなかった」といった実体験も紹介できると面白いかもしれません。

記事のタイトルを決める

記事の構成がまとまったら、タイトルを決めましょう。

記事タイトルの考え方には、以下のポイントがあります。

- 文字数は28~32文字程度

- キーワードは前半部分に含める

- 関連キーワードも無理のない範囲で含める

- 無駄な煽りは不要(必見!驚愕!など)

「記事を読むとわかること」をシンプルに伝えられるようなタイトルが理想的です。

今回の例では、以下のようなタイトルを考えてみました。

Webライターの始め方|初心者が案件を受注する6つの手順を解説

「キーワード+顕在ニーズの回答」を意識するとシンプルにまとまりますよ。

STEP5|原稿を執筆

記事の構成が完成すると、ようやく原稿を執筆できます。

構成がしっかりとまとまっていれば、あとは見出しごとに文章を書くだけです。

とはいえ、いざ文章を書こうとしても「何を書けばいいの?」と悩んでしまいます。

そこで、ここからは原稿執筆で意識したいポイントを、リード文から順に解説します。

リード文を執筆する

リード文(導入文)では、以下の型を使用すると効率的です。

- 共感

- 共感への回答

- 具体例

- 結論(読者の理想を提示)

型にあてはめて「Webライター 始め方」のリード文を書いてみます。

未経験からWebライターを目指す人は、始め方がわからずに戸惑ってしまうこともありますよね。そこで今回は、現役Webライターの○○(筆者)が「初心者が案件を受注する6つの手順」を解説します。

Webライターの仕事はパソコンとネット環境があればできますが、事前に用意すると便利なアイテムも豊富です。事前に準備すべきことを把握して、適切な手順で仕事を探せば、スムーズにWebライターとしてデビューできますよ!

上記の文字数は、約200文字です。

200文字の文章を書くのは大変ですが「50文字×4パート」と考えると、少しだけ書きやすさを感じられます。

型はあくまでも参考例です。依頼主からの指定がある場合は、執筆ルールに従いましょう。

本文を執筆する

本文は、記事構成(見出し)の単位で執筆します。

文章のクオリティを高めるためには、以下3つの手法を意識しましょう。

- PREP法

- ベネフィット

- SEOライティング

それぞれの手法は、執筆を繰り返しながら徐々に慣れていきましょう。

締めの文章を執筆する

締めの文章(まとめの見出し)は、記事を統括する役割があります。

一般的には本文を振り返る「まとめ」のイメージですが、以下の内容を書き加えるのがおすすめです。

読者が記事を読んだ後にとるであろう行動を後押しする内容。

今回の例であれば、読者は記事を読んだ後に「手順を参考に案件を探してみよう」と考えるはずです。

- 紹介した手順とポイントを意識しながら案件を探してみましょう!

- まずは初心者向けの案件を見つけてWebライターとしての一歩を踏み出そう!

上記のように「案件を探してみよう!」の気持ちを高めると、読者の行動を後押しできますよ!

文字を装飾する

原稿の執筆が完了したら、必要に応じて重要個所(読んでほしい個所)を強調します。

強調の方法は「太字」または「マーカー」が一般的です。

基本的には、執筆マニュアルに従って対応しましょう。

STEP6|執筆後の最終チェック

原稿の執筆後は、以下の最終チェックを実施します。

記事の執筆は疲労がたまるので、見直してみると想像以上に多くのミスが見つかりますよ。

推敲|文章の読みやすさを確認する

推敲(すいこう)は、以下のポイントで文章の読みやすさを確認する作業です。

- 読みづらくないか

- 文章を短くまとめられないか

- 執筆マニュアルに沿っているか

文章の読みやすさをチェックする目的があるため、できれば音読するのがおすすめです。

読みづらさを感じる箇所は、句読点を見直したり不要な表現を削除したりするとスッキリします。

とはいえ、本音を言うと執筆直後は「もう見直したくない」と思ってしまいますよね。

記事の執筆直後は、頭に疲れがたまっている状態です。

推敲は「執筆から数時間~半日」の間隔を空けて対応しましょう。

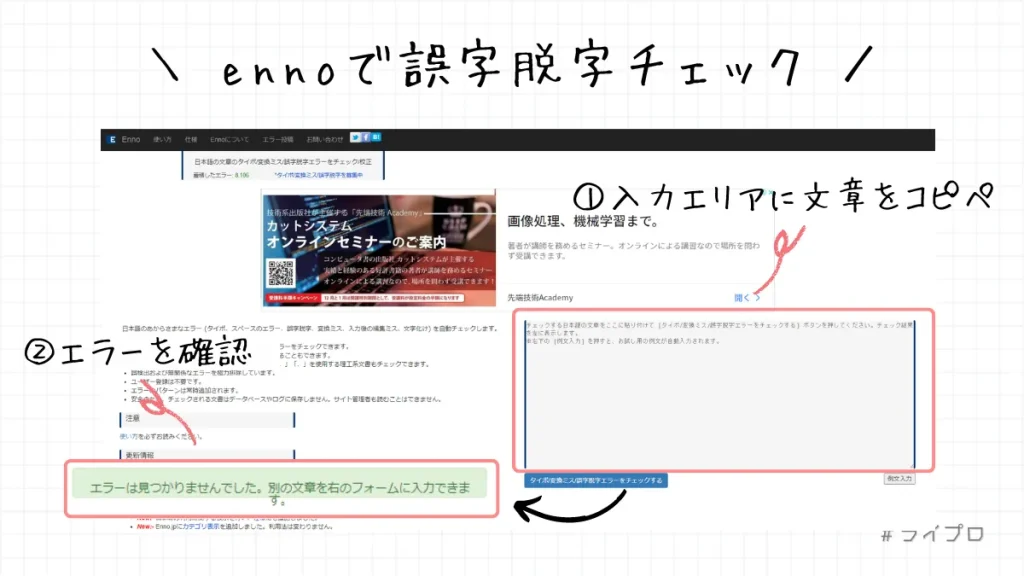

誤字脱字チェック|初歩的なミスを確認する

原稿の執筆後には、必ず誤字脱字をチェックしましょう。

初歩的なミスが残ったまま納品してしまうと、クライアントの評価を落とす要因となるので注意が必要です。

誤字脱字チェックには、無料で使える校正ツール「enno」が便利です。

以下の手順で簡単に利用できます。

- 画面右枠の入力エリアに原稿をコピペする

- チェックボタンをクリックしてエラー内容を確認する

エラーがなくなるまで、修正と再チェックを繰り返します。

ただし、ツールは万能ではないため、最後にサラッと原稿全体を読み直すと安心です。

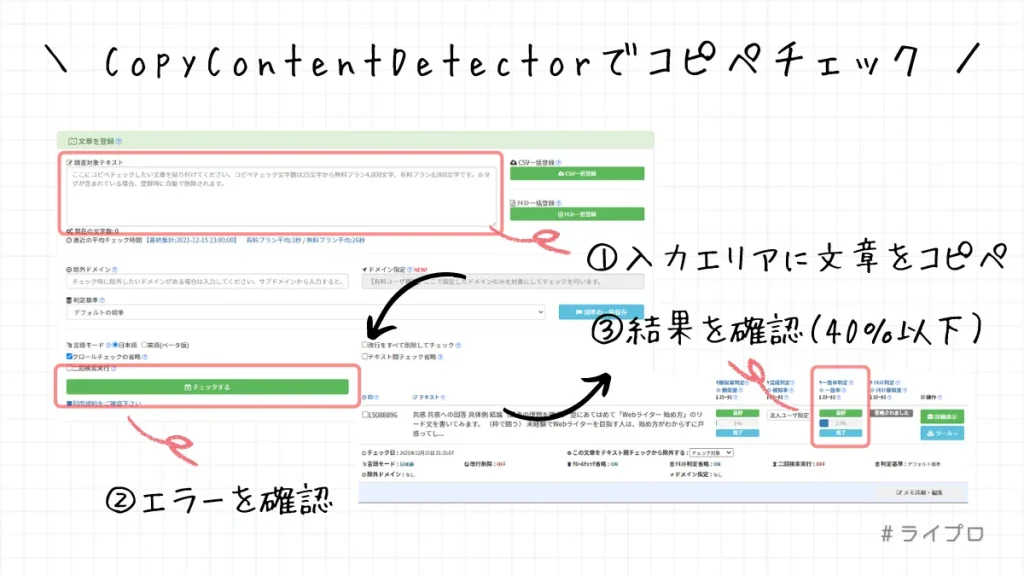

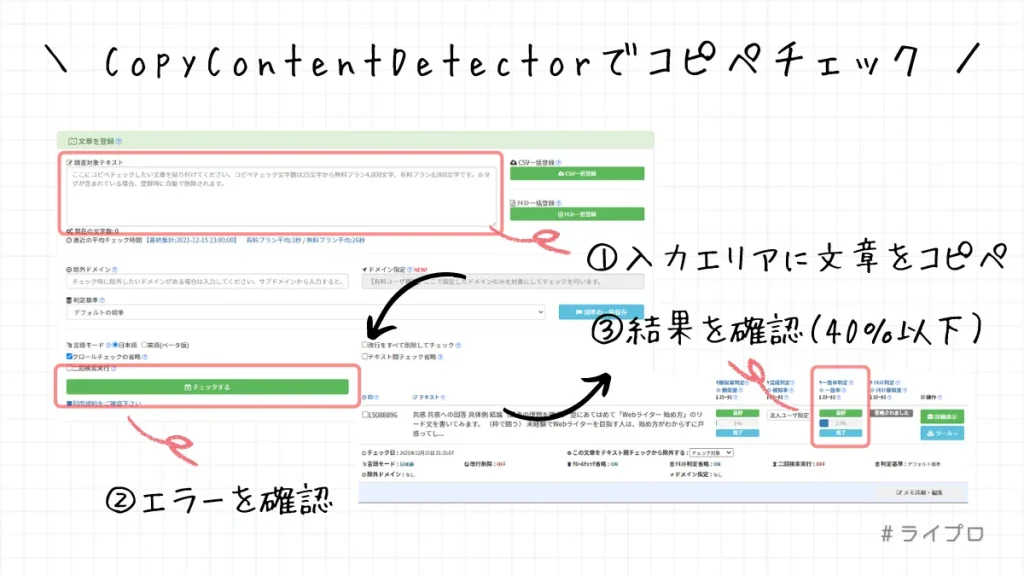

コピペチェック|コピーコンテンツとなっていないことを確認する

原稿のチェックが完了後したら、コピーコンテンツと判断されないためのチェックを実施します。

他サイトに「酷似している」と判断されたコンテンツ。

あまりにも内容が重複していると、著作権侵害によるトラブルに発展するリスクがある。

コピペチェックには、無料で使えるツール「CopyContentDetector」が便利です。

ツールの使用手順は、以下のとおりです。

- チェックしたい文章を入力欄にコピペする

(無料利用は1度に4000文字まで) - チェックボタンをクリックする

(チェックには3分ほど時間がかかる) - チェック結果を確認する

チェック結果は「一致率判定」の項目から確認します。

判定基準はクライアントにより異なりますが、一般的には「40%以下」なら問題ありません。

コピペチェックには、多くのライターが苦戦します。

苦戦するおもな要因は、検索上位サイトを参考に原稿を執筆するからです。

どうしても一致率を下げられない場合は、以下のポイントを意識して修正してみてください。

- ベネフィットに書き直す

- 競合サイトにはない事例を追加する

- 部分的ではなく文章全体を書き直す

一致率でつまづく根本的な原因は「ほかの記事でもわかること」を書いているからです。

もちろん重要なことは書くべきですが、そこに「もう一言」を追記できれば魅力的な文章に改善できます。

STEP7|納品

最終チェックまで完了すると、ようやくクライアントへの納品です。

納品方法は、クライアントの指示に従いましょう。

納品後はクライアントが検収を行い、指摘箇所があれば修正して再度納品します。

指摘が返ってくるとテンションが下がると思いますが、勉強につながると前向きにとらえて修正しましょう。

どのような案件でも何かしらの指摘はあるので、あまり落ち込まないように。

まとめ|記事執筆を実践してみよう!

今回は「Webライターの執筆手順」をテーマに、以下のコンテンツを解説しました。

今回解説した7つのステップを意識すれば、初心者でも読者に役立つ記事を執筆できます。

「やることが多くて難しい」と感じたときは、1ステップずつクリアすることから挑戦してみてください。

執筆した記事が正しいかどうかは、読者のもとに届くまでわかりません。

まずは正しいかどうかを気にせず、手順に沿って自由に執筆してみましょう。

当サイトのコンテンツに対する感想を募集しています。

よろしければ、SNSにて「#ライプロ」とタグをつけて自由な感想を発信してみてください!

発信に気づき次第、リプやリアクションなどさせていただきます。

また、以下のようなご意見・ご要望も募集しています。

- わかりにくい部分があった

- 質問してみたいことがある

- こんなコンテンツがほしい

コメント